- Приложение. Исторические стихи зауральского старообрядца-поморца

- И.В. Починская. Из истории старообрядчества Вятского края. Федосеевцы (вторая половина XVIII - начало XX вв.)

- Приложение. Альбом орнаментики Л.А. Гребнева

- Ю.В. Клюкина-Боровик. Старообрядцы-часовенные Урала в конце XIX - начале XX вв.

- Приложения

- С.А. Белобородов "Австрийцы на Урале и в Западной Сибири"

- Приложение. Ответы австрийца Д.С. Колегова

И.В. Починская

ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСТВА ВЯТСКОГО КРАЯ.

ФЕДОСЕЕВЦЫ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII – НАЧАЛО XX в.)

Вятская губерния традиционно принадлежала к числу российских регионов наиболее плотно заселенных старообрядцами. По данным всеобщей переписи населения 1897 г., в Вятской губернии насчитывалось 95 862 старообрядца[1], а по информации департамента духовных дел МВД, к началу 1912 г. их было 109 958, что ставило ее на третье, после Пермской и Донской губерний, место по числу старообрядцев в России[2]. Понимая всю сложность учета старообрядцев и, соответственно, условность приведенной статистической информации, все же можно говорить о том, что истинное их число в Вятской губернии было не меньше указанных цифр.

Противники церковных реформ в Вятском крае проявили себя, видимо, сразу после попыток их реализации. Один из активнейших вятских миссионеров конца XIX – начала XX вв. П. Цвейтов обнаружил в архиве Орловского духовного правления указ духовной консистории от 6 марта 1785 г. № 563, из которого видно, что в Подрелье (окрестности с. Подрельского Орловского уезда Вятской губ.) сторонники старой обрядовой практики уже 125 лет пропагандировали свои взгляды в Благовещенском приходе г. Орлова[3]. Указанное в документе время начала активной пропаганды идей староверия совпадает с началом деятельности на Вятке епископа Александра, который руководил новообразованной епархией до конца 1674 г.

Как известно, Александр Вятский принадлежал к числу немногих иерархов русской церкви, которые разделяли позиции старообрядцев и выражали несогласие с церковными реформами. Епископ Александр оказывал помощь укрывавшимся от преследований старообрядцам, например игумену Московского Златоустовского монастыря Феоктисту, арестованному на Вятке в 1666 г. в результате сыска накануне собора, который должен был вынести приговор противникам церковных реформ[4]. Возможно, игумен Феоктист и был первым активным пропагандистом староверия на Вятке. На соборе рассматривалось и дело епископа Александра, но он покаялся и был оставлен без наказания.

Сведений о вятских старообрядцах конца XVII – середины XVIII в. сохранилось немного. В данном очерке мы не будем касаться этого сложного в исследовательском плане периода, оставив его для отдельного освещения в будущем, а обратимся к тому периоду истории старообрядчества Вятки, нижний хронологический рубеж которого определяется 1780 г. – годом выделения в самостоятельное административное управление (Вятское наместничество) территорий, которые с 1796 г. образовали новую Вятскую губернию, состоявшую сначала из 10, а с 1816 г. из 11 уездов: Вятского, Слободского, Орловского, Котельнического, Нолинского, Уржумского, Яранского, Малмыжского, Сарапульского, Елабужского и Глазовского (ил. 1) [5].

Ил. 1. Карта-схема Вятской губернии

Судя по документам, на Вятке в той или иной степени были представлены все согласия, но доминировали беспоповские. В источниках, сформированных государственными структурами, приверженцев этих согласий обычно именуют поморцами, и только иногда из речей подследственных или описания некоторых обрядовых особенностей можно уточнить их принадлежность к тому или иному течению беспоповщины. На основании такого рода анализа выявленных документов удалось установить, что эпицентром наиболее многочисленного из беспоповских, даниловского согласия был Орловский уезд, т. н. Подрелье, федосеевского – Нолинский, часть Уржумского и Малмыжского уездов по течению р. Вятки (ил. 2) [6]. Сами старообрядцы говорят о восприятии своего вероучения с Поморья, Данилова монастыря, а также из Казанских земель и средневолжских (последнее особенно характерно для федосеевцев).

Начало федосеевскому согласию положил в конце XVII в. новгородский старообрядец Феодосий Васильев, создавший общину, которая в своем вероучении и обрядности имела некоторые отличия от идеологии поморских беспоповцев, объединенных Данилом Викулиным и Андреем Денисовым.

Одной из основных и наиболее сложно решаемых проблем у беспоповцев был вопрос о возможности заключения браков и образования семьи. Он стал предметом острейшей полемики как между согласиями, так и внутри них. Феодосий Васильев соглашался с поморцами в том, что ввиду отсутствия истинного священства таинство брака не может совершаться. Следствием этого утверждения стало требование идеологов движения к своим единоверцам соблюдать «девство». Но Феодосий, в отличие от поморцев, считал браки, заключенные православными до перехода в старообрядчество, законными и не видел необходимости их расторгать. После смерти Феодосия его последователи отказались от этой идеи. Однако в дальнейшем поморцы под воздействием реалий жизни, пришли к необходимости признания браков, нашли способы его оформления, федосеевцы же остались непримиримыми в этом вопросе.

Свое окончательное оформление идеология федосеевцев нашла в учениях И. А. Ковылина, основателя Преображенского кладбища, центра федосеевщины в Москве, и его более радикального последователя С. С. Гнусина.

Ил. 2. Карта-схема южных уездов Вятской губернии

* * *

Первые старообрядцы, официально зарегистрированные и положенные в двойной подушный оклад, появились в Нолинском уезде в 1765 г.

В сентябре 1764 г. в Вятскую духовную консисторию крестьянином Ошетской вотчины Симоном Фефиловым, выборным от крестьян Куменской, Ошетской, Курчумской, Сунской и Кырчанской вотчин, а также Лудянской и Нолинской пятидесятин, было подано прошение причислить их к раскольникам и записать в двойной подушный оклад на основании указа от 3 марта 1764 г. Всего в ведомости значилось 690 человек. Духовными властями была проведена проверка, допрошены представители указанных семей, в результате чего выяснилось, что «они состоят в расколе с разных прошлых годов». Некоторые из них сами, у других «отцы и родственники научились расколу в бытность их для продажи хлеба и по другой надобности Казанского уезда в Керженской и др. волостях, а также в Нижегородской и Симбирской губерниях в разных уездах у тамошних жителей». При проверке списков людей, не ходивших на исповедь, представителей семей, от имени которых выступал Фефилов, в них не обнаружили, и этим семьям было отказано в зачислении в раскол. Однако крестьяне продолжали настаивать на своем, и в 1765 г. местные власти вынуждены были составить раскольничьи ведомости, в которые, наряду с представленными в списке Фефилова, вошли новые старообрядцы, и их общее число составило 955 человек.

Наибольшее количество внесенных в ведомость крестьян проживало в Сунском и Верхне-Cунском приходах Нолинского уезда[7].

8 января 1781 г. из Казанской губернской канцелярии в Вятскую казенную палату поступила информация еще о 910 старообрядцах, положенных в двойной оклад, из числа проживавших на других территориях, вошедших в состав Вятской губернии. Таким образом, в начале 1780-х гг. общее количество зарегистрированных в губернии старообрядцев составило 1865 человек[8].

К какому согласию принадлежали старообрядцы, просившие включить их в двойной оклад в 1764 г., документы не сообщают. Однако, учитывая район их расселения и ссылки на усвоение основ вероучения от поволжских старообрядцев, можно предположить, что это были федосеевцы.

В рамках Нолинского уезда, возле сел Ситьма, Боровское, Слудка (под Слудкой одновременно существовали две часовни, одна федосеевская, другая беглопоповская[9]) и деревни Таратихинской, в конце XVIII – начале XIX вв. были созданы крупные моленные (часовни), вокруг которых устроены кельи, и эти точки стали местами особого сосредоточения старообрядцев федосеевского согласия. Именно там периодически скрывались руководители местной федосеевщины. В 1838 г. в рапорте Синоду епископ Вятский и Слободской Неофит писал, что «сим часовням в простом народе усвояется имя монастырей»[10].

Судя по документам, ведущую роль играла Ситьминская часовня и, вероятно, она была одной из наиболее ранних. Ситьма находилась довольно близко от Кукарки, где существовала пустынь еще в XVII в. Во второй половине XVIII в. федосеевские общины Кукарки, Ситьмы и Лудянского были тесно связаны между собой, поскольку распространителем учения здесь являлся бывший помещичий крестьянин, позднее ставший казанским 2-й гильдии купцом, Алексей Семенович Кожевников[11]. Среди первых обращенных им в старообрядчество оказались семьи Епимаха Черезова, Исаака Лямина, Кирилла Горошникова, Трофима Горошникова, Петра Горбунова, Афанасия Колупаева, Иосифа Безносикова, Прасковьи Негановой. Ведущую роль среди последователей Кожевникова изначально играли И. Лямин и Е. Черезов, ставшие наставниками. Несколько позднее в число лидеров федосеевцев выдвинулся И. Безносиков.

И. Лямин – крестьянин д. Крутая Веретея Ситьминской волости. В ходе следствия 1783 г. Лямин заявил, что он записан в раскол, в «поповщину», еще во время 3-й ревизии, а около 1770 г. был перекрещен в поморский толк крестьянином Варнавской округи Устинской волости д. Худобабковы расколоучителем Степаном Егоровым.

О Е. Черезове известно только, что он экономический крестьянин д. Верхопольской, бывший мирской писарь.

Во время увещевания старообрядцев 24 ноября 1783 г. Черезов, Лямин и другие их сторонники заявили: «… речей де ваших мы не слушаем и вашей вере не веруем, а веруем поморской вере, что федосеевского толку …». Вновь переселившиеся в починки Патраковский и Крутая Гора Ситьминского прихода семьи говорили, что они держатся согласия Е. Черезова и И. Лямина[12].

Ситьминская часовня возникла в конце XVIII в. В одном из документов, вышедших из старообрядческой среды в середине XIX в. в качестве официальной даты разрешения часовни назван 1792 г.[13], в другом – 1796[14] Первым ее наставником, как следует из родословия федосеевского согласия, составленного на Вятке, был некий Андрей Михайлович, прибывший из Москвы. Он был благословлен духовным отцом Преображенского кладбища Трофимом Ивановичем кинешемским. Вторым наставником (после смерти Андрея Михайловича) был Иосиф Артамонович ситьминский, как его называет автор родословия[15]. Нет сомнения в том, что это черносошный крестьянин починка Патраковского Ситьминского прихода Иосиф Артамонович Безносиков, из числа первых последователей упоминавшегося выше миссионера федосеевцев А. C. Кожевникова. По данным следственных дел 40х–50-х гг. XIX в. именно он является основателем Ситьминской часовни[16]. Как утверждает автор родословия, И. А. Безносиков умер 4 июля 1818 г. Его место занял Гаврила Петрович, который поставил первых федосеевских наставников в деревнях Тушке, Боровской, Русском Туреке[17]. Умер он 12 марта 1841 г.[18]

По архивным документам удалось установить, что в начале XIX в. в Нолинском уезде активно занимался распространением федосеевского учения наставник Гаврила Ожегов, умерший в 1841 г.[19] Вероятно, Гаврила Ожегов и третий наставник Ситьминской часовни Гаврила Петрович – одно и то же лицо. Г. П. Ожегов не очень долго возглавлял Ситьминскую часовню, или же одновременно окормлял две часовни. В материалах следствия 1837 г. он назван наставником Слудской часовни, где проживал в это время с «девкою Устиньею Ефимовою Козловою»[20]. А по сведениям, хранящимся в фондах канцелярии Вятского губернатора, дело И. Безносикова наследовали его сыновья: Климонт и Михаил[21]. Однако, исходя из того, что их имена не попали на страницы родословия, есть основания считать, что они не были благословленными отцами.

По поводу Ситьминской часовни в 1830 – 50-е гг. неоднократно проводились следствия. В 1835 г. дело было возбуждено в связи с тем, что там был построен двухэтажный каменный дом, в который старообрядцы пытались перенести моленную из ветхого помещения, что им было запрещено. Только по распоряжению губернатора разрешено было разместить там призираемых больных и стариков на основании особых правил, которые не распространялись на другие часовни[22].

В 1837 г. у часовни были отобраны колокола и утверждены правила для богадельни[23].

В 1840 г. решался вопрос о превращении всех пяти федосеевских часовен Нолинского уезда в единоверческие церкви. Относительно Ситьминской часовни было принято решение оставить ее без изменений, поскольку она «существует с давнего времени без всяких починок» и весьма ветха[24]. В 1847 г., в ходе вновь возбужденного дела был, наконец, найден повод для закрытия часовни. Правила 1835 г. об устройстве при ней богадельни предписывали «не иметь никаких внешних признаков, а только для внутреннего употребления и существовать при жизни ее основателя», каковым, как установило следствие, являлся И. Безносиков. К 1847 г. умерли прямые его наследники: сыновья Климонт и Михаил. Последний из них скончался в 1846 г., завещав все Устину Крысову, который был признан неправомочным наследовать Безносиковым. К тому же было отмечено, поскольку «раскольники» собираются на моление в этом месте, то богадельня стала «некоторым образом публичной»[25]. В 1848 г. часовня была запечатана[26]. И несмотря на сопротивление старообрядцев, неоднократные прошения на Высочайшее имя разрешить моленную, на нелегальные попытки продолжить там богослужение, в 1859 г. она все же была перестроена в единоверческую церковь[27].

Примерно в одно время с Ситьминской возникла Боровская часовня. Уже в 1803 г. старообрядцы ходатайствовали перед властями о разрешении перестроить ее из-за ветхости. Их просьба была удовлетворена[28]. Несмотря на существовавшее запрещение, старообрядцы устроили на ней купол с главою и крестом, что вскоре стало известно властям, и крест был снят, но купол остался. После 1826 г. производился ремонт часовни, и были устроены кельи. Из-за этого в результате следствия 1842 г. часовню запечатали. В сентябре 1843 г. было решено обратить ее в единоверческую церковь, но старообрядцы отказывались переходить в единоверие и отдавать часовню. Тогда Секретный совещательный комитет по делам раскола принял решение ее разобрать, а кельи уничтожить. Однако до 1849 г. власти не решались на этот шаг, ведя активную переписку по этому вопросу и занимаясь увещеванием старообрядцев, которое так и не привело к желаемым результатам. В итоге в начале 1849 г. часовня была разрушена[29].

В числе первых наставников Боровской часовни документы называют Филиппа Першина, Елисея Чиркова, Исаака Дрягина, Осипа Перескокова[30]. Однако в родословии федосеевского согласия первым духовным отцом в д. Боровской назван Исаак Дрягин[31] (это его настоящее имя, а среди старообрядцев в свое время он был известен как Матфей Кондратьевич[32]. Под этим именем он и вошел в родословие). И. Дрягин был благословлен на отечество Г. Ожеговым[33].

О Слудской и Таратихинской часовнях сохранилось меньше информации. По сведениям вятского гражданского губернатора, представленным в 1840 г. в ответ на предложение духовного ведомства обратить старообрядческие часовни в единоверческие церкви, «слудские часовни очень ветхие и от обращения их и одной из других трех вряд ли можно ожидать благоприятных последствий, так как они находятся в местах населенных преимущественно раскольниками, в которых незаметно ни малейшей наклонности к сближению с святой церковью»[34]. Однако в 1842 г. все же были предприняты попытки обратить слудские часовни в единоверческие церкви, что встретило сопротивление старообрядцев, и часовни были запечатаны, а кельи уничтожены[35]. В дальнейшем, видимо, были разрушены и сами часовни. К моменту закрытия часовни поселение при ней состояло из 13 домов-келий и двух зданий, называемых «общей трапезной»[36].

В следственных делах 30-х гг. XIX в. указывается, что Таратихинская часовня существовала с 1804 г. Первыми ее наставниками были Чулкины и Ветошкины[37]. Однако, вероятнее всего, в 1804 г. часовня получила разрешение на ремонт, как и некоторые другие культовые здания старообрядцев того времени, а возникновение ее относится к концу XVIII в.: о деятельности Чулкиных и Ветошкиных по распространению учений староверов в районе с. Кырчанского, возле которого и находилась часовня, существуют документы, относящиеся к началу 80-х гг. XVIII в.[38]

Таратихинская часовня была ликвидирована по высочайшему повелению в апреле 1840 г.[39]

Значимые для федосеевцев центры в XIX в. располагались также в соседнем с Нолинским Уржумском уезде. По данным 1835 г., сообщенным миссионером Караваевым, «раскольники, состоящие в Уржумском благочинии, вообще содержат секту поморскую, называемую беспоповскою, даниловского, федосеевского, филипповского и рябиновского согласия, коих число в 12 селениях, рассеянных в немалом одно от другого расстоянии, простирается кроме колеблющихся до 1330 душ мужчин и 1500 женщин. При 5 из сих селений, а именно, Подгорне-Цепочкинской волости при деревне Туреке и Горюновской Петровской волости, при деревне Комаровской Буйской волости, при деревне Косолаповой Биляморской волости, при починке Казанцовском, имеются старообрядческие часовни и моленные … а при 2-х – Турекской и Комаровской часовнях – устроены и кельи наподобие скитов, называемые ими богадельнями»[40]. Старообрядцам каких согласий принадлежали все эти часовни, пока сказать сложно, но то, что Турекская и Комаровская были федосеевскими, не вызывает никаких сомнений.

Комаровская часовня, находящаяся у д. Комаровой Петровского прихода на самой границе с Нолинским уездом, недалеко от Ситьминской и Таратихинской часовен, возникла примерно в то же время, что и нолинские. По розыску начала 40-х гг. XIX в. было установлено, что «выстроена моленная в давних годах задолго до 1826 г.»[41], а кладбище при ней существует с 1802 г.[42]

В 1841 г. часовня была запечатана, и дело о ней передано в Уржумский уездный суд на доследование. Суд принял решение моленную и кладбище при ней оставить как устроенные до 1826 г. с разрешения начальства. Наставники ее, крестьяне Сысой Шамов и Алексей Лукин, а также насельники келий, заслужившие наказание за поправку крыши моленной, заготовку материалов для ремонта здания и проживание без документов, были амнистированы по манифесту от 16 апреля 1841 г.

Вятская палата уголовного суда это решение утвердила. Однако губернатор не согласился с таким результатом дела, и следствие было продолжено. Тем временем моленная оставалась запечатанной, но это не прекратило собраний старообрядцев в ските. В 1856 г. благочинный доносил об этом епископу Вятскому, а в 1857 г., по сообщению уездного исправника, посетившего скит, близ запечатанной моленной он обнаружил «деревянный дом, довольно старый», в котором застал 60 человек молящихся, а рядом с нею и другие избы, в которых проживают старообрядцы. Исправник отметил, что во вновь устроенной моленной староверы собираются со времени запечатания часовни. Материалы очередного следствия, вызванного этой информацией, были переданы на рассмотрение Секретного совещательного комитета, принявшего решение уничтожить скит, что и было сделано в 1859 г.[43]

Во второй половине XIX в. православные миссионеры единодушно признавали Турек центром Вятской беспоповщины. В конце XIX в. один из них так писал о Туреке: «Едва ли найдется в Вятской епархии какое-либо место, отличающееся таким маловерием, как д. Турек Уржумского уезда. Деревня эта расположена на правом берегу р. Вятки и украшена прекрасными каменными зданиями. Во всех этих зданиях проживают богачи-лесопромышленники – все они держатся старой веры. Из 160 домов православные живут только в 30 домах, и при том все они народ недостаточный»[44]. Главными турекскими богачами считались семьи Бушковых и Заболотских[45].

По словам миссионера М. Желобова, среди жителей Турека бытует несколько преданий о появлении там старообрядцев. Одно из них, рассказанное Н. С. Бушковым, Желобов зафиксировал. Как следует из этого рассказа, на богомолье в Соловецкий монастырь в XVIII в. ходили два турекских крестьянина и там посетили одного сосланного старообрядца, которому подали милостыню, приняв его за православного, а тот, в свою очередь, поведал им об истинной вере. В то время, когда турекские паломники ходили в монастырь, в деревне не было ни одного старообрядца. По возвращении они стали искать, кто бы рассказал о старой вере. В д. Скрябино Петровского прихода нашли старообрядца, который направил их в с. Лопиял, где были старообрядцы. Там им посоветовали отправиться в поморские монастыри, куда и были делегированы три человека. Прожив в Поморье около шести месяцев, они вернулись домой настоящими старообрядцами. С этого времени староверие стало распространяться в Туреке и его окрестностях. Этому способствовало появление там двух старцев – Клима и Иосифа, пришедших из Нолинского уезда Ситьминской волости. Они поселились в лесных кельях, называя себя иноками. Крестьяне целыми селениями оставляли православную церковь. С увеличением численности старообрядцев возникла необходимость устройства моленной. В царствование Александра I они обратились к вятскому губернатору П. М. Добринскому с ходатайством об этом, однако тот отказал. Но в 1817 г. из Санкт-Петербурга в Вятку для некой ревизии прибыл князь Долгорукий, и старообрядцы обратились к нему. Князь обещал посодействовать. На вновь поданное прошение на имя губернатора было получено разрешение на устройство моленной. Для нее был построен дом на каменном фундаменте в 49 кв. саж., вблизи моленной повесили колокол.

Сначала, как сообщает миссионер, все старообрядцы держались федосеевского толка, за исключением единиц[46]. Однако, надо полагать, в приведенном выше рассказе смешались предания о принесении в Турек даниловского и федосеевского учений. Крестьяне, ходившие в поморские монастыри, вероятнее всего, вернулись старообрядцами, признающими необходимость бессвященнословных браков. Путешествие происходило в конце XVIII в., когда выговцы, еще ведя внутри своей братии полемику о браке, все больше склонялись к необходимости его признания, что и случилось к 1798 г.[47] Распространением же федосеевщины занимались ситьминские старцы Клим и Иосиф, один из которых может быть идентифицирован с Иосифом Артамоновичем Безносиковым. В дальнейшем возобладало федосеевское согласие. Однако в 60-е или 70-е гг. XIX в. (по данным разных информантов) в рядах федосеевцев произошел раскол[48], а случилось это следующим образом. В Туреке проживал Тит Гаврилович Окунев – уставщик и эконом моленной. После женитьбы он был лишен своих должностей. Через 10 лет Окунев дал обет не прикасаться к жене и ему были возвращены прежние должности, но через год его жена забеременела и Окунева опять выгнали из моленной. Обиженный Тит Гаврилович вместе со своими братьями стал добиваться разрешения молиться в моленной. В конфликт втянулась вся община, новожены стали силой врываться в моленную, но всегда изгонялись оттуда твердыми сторонниками федосеевщины. В один из праздничных дней 30 брачников вошли в моленную до безбрачников и начали моление. Когда те явились на моление, один из них палкой сшиб свечи, и началась драка. Полиция и православные с трудом разняли дерущихся. После этого моленная была разделена на две части, безбрачники уступили брачникам часть своих икон и 500 руб. на устройство другой моленной, даниловского согласия. Это событие стало своего рода сигналом для ухода из общины многих федосеевцев, которых не устраивали порядки их согласия. В 90-е гг. XIX в. в Туреке и его окрестностях насчитывалось 6 толков: кроме федосеевского и даниловского, это кондратушкин, евланин, петрушин, никаноров, названные так по именам их лидеров. Вот что пишет о них современник.

Кондратушкин толк основал крестьянин д. Улановой, что в 10 верстах от Турека, Кондрат Данилов (род. ок. 1827 г.). Он жил в Туреке, в федосеевской моленной, но ушел от федосеевцев, когда те стали делать поблажки новоженам. Кондрат устроил свою моленную, куда не пускал как женатых, так и их родителей, не принимал их на исповедь, если они не расходились. Кондрат был противником теории духовного антихриста и ревностным последователем учения, изложенного в седьмитолковом Апокалипсисе С. Гнусина (эта книга являлась для него настольной).

По сути своей кондратушкин толк – не что иное, как твердая федосеевщина XIX в., четко придерживавшаяся взглядов Сергия Гнусина. В конце 1890-х гг. в Туреке и его окрестностях сторонников Кондрата насчитывалось до 70 человек.

Евланин толк основал крестьянин д. Турек Евлампий Фирсович Лелеков (ум. в 1893 г.). Он бывал в Поморье, в Соловецком монастыре, знакомился со старинными книгами в Казанской духовной академии. Евлампий был подвержен запоям, но это не мешало ему быть ревностным старовером. В 1860 г. он отделился от федосеевцев. Судя по описанию позиции Евлампия, он примкнул к рябиновцам, во всяком случае, в первое время после отделения от федосеевцев. Евлампий считал, что не следует поклоняться иконам, так как на них вместе с ангелами пишут дьявола, животных, светила небесные; активно возражал против изображения троичности Бога на иконе. Он полагал, что поклоняться следует одному только гладкому кресту без надписи, перед крестом ладаном не кадить, свечей не зажигать. Евлампий крестил себя 7 или 8 раз. Последователи Евлампия жили не только в Туреке, но и в д. Кизери (большая их часть), были они и в Малмыжском уезде, в д. Бурбек. После смерти Евлампия его общину возглавил кизерский крестьянин Сергей Поздеев. В конце 90-х гг. XIX в. эта община насчитывала около 250 человек.

Петрушин толк основал Петр Евстратиев, который до 40 лет был православным. В 1860-х гг. он со всем семейством перешел к федосеевцам, а затем к Евлампию. Но вскоре разошелся и с Евлампием, так как не соглашался с отрицанием возжигания свечей и каждения, надписи на кресте и с некоторыми другими взглядами Евлампия.

Никоноров толк основал Никонор Александрович Лелеков, крестьянин д. Турек. Его мать перешла из православия к федосеевцам, когда сыну было 15 лет. Сначала он был усердным федосеевцем, потом женился, и его не стали пускать в моленную. Тогда он перешел к Евлампию, а затем к Петру Евстратиеву. Однако и с последним вскоре разошелся в некоторых обрядовых тонкостях. Никонор организовал свою общину, учение которой уже не имело практически ничего общего ни с официальным православием, ни со старообрядческой обрядовой практикой. За основу он взял идеи, принесенные в Турек Матвеем Лазаревичем Бушковым, торговым человеком, часто бывавшим на Нижегородской ярмарке и усвоившим их там. Это были идеи, близкие к штундизму. Никонор соединил их с некоторыми взглядами Евлампия, и в итоге получилось следующее: молиться нужно духом, а не телом, поэтому стоять на молитве и делать какие-либо внешние знаки не надо и читать молитву излишне, Бог и так все видит и знает, достаточно сказать: «Господи, помилуй» или «Господи, подай». Никонор считал, что церкви на земле нет и никогда не было, отвергал все таинства, святоотеческие предания, почитание крестов и икон. К концу 90-х гг. XIX в. насчитывалось не более 10 последователей Никонора[49].

Заметную роль в истории федосеевцев не только Вятской губернии, но и России в целом сыграла д. Старая Тушка, превратившаяся в начале XX в. в один из старообрядческих издательских центров. Уже в 1835 г. миссионеры сообщали, что «многолюдная деревня эта вся была населена раскольниками. Здесь же была у них часовня». Эти миссионеры оставили подробное описание Тушкинской часовни того времени.

«Дом сей, отстоящий от селения в одной версте на возвышенной полевой равнине, с примыкающей к нему с западной стороны еловою рощею, в коей находится кладбище, окруженное деревянным заплотом, а внутри сего – небольшими, называемыми от них кельями, потому что в них живут их старцы и старицы для охранения часовни и наблюдения чистоты. Внутри сего строения на южной стороне протекает небольшой источник воды, коею пользуются жители часовни, равно и приходящие на молитву должны умывать в нем руки. При входе в молитвенный дом на высоком столбе под крышею повешен колокол в 35 ф. для оповещения времени бываемого у них служения. Самый же дом утвержден на каменном фундаменте и имеет вид деревянной церкви, но только без алтаря и без верха. Внутренность сего здания имеет 3 главных отделения, из коих первое, разделенное на три части, заключает в себе в средине коридор, по правую сторону палатку сторожа, а по левую – ход на подволоку и кладовую, второе отделение составляют две почти равныя части, из коих в правой – комната для приходящих на молитву новоженов, а в левой – таковая же для старух, сверху же сих обеих одна общая комната для женщин и девиц, которыя входят туда, равно как и старухи, отдельным крыльцом и слушают пение и чтение через открытые окна. Третье же отделение, в которое могут входить вдовые старики и все безженные, где также совершается и их служение, не имеет никаких частей, а составляет одну возвышенную и просторную комнату, довольно благолепно украшенную на восточной стороне разными большими иконами, поставленными в четырех ярусах по подобию церковных иконостасов. Перед иконами в ряд расставлены большия местныя свечи в медных подсвечниках; по середине моленной висит не малой величины паникадило о двенадцати свечах. На месте бываемого в церкви амвона стоит столбец, накрытый двумя пеленами, на коем, как говорят, читается у них псалтырь; за оным стольцом в небольшой тумбе поставлен большой деревянный осьмиконечный крест с врезанным в него медным, тоже осьмиконечным, немалым крестом. По обе стороны стольца стоят в ряд четыре налоя, из коих на двух поставлены иконы в серебряных позлащенных ризах … Между … книгами, коих число до двадцати, имеются только две подлинной старинной печати, прочия же все вновь печатаны со старых, но только не в Москве, как повелено законом, а в разных типографиях»[50].

В донесении Синоду в январе 1848 г. епископ Вятский Неофит отмечал, что моленную в Тушке надо было бы уничтожить, но выяснилось, что из нее можно сделать единоверческую церковь. Повод для закрытия часовни и ее перестройки в единоверческую церковь был усмотрен в «противозаконных поправках». 28 апреля 1850 г. было получено Высочайшее повеление на передачу часовни епархиальному начальству с целью превращения ее в единоверческую церковь. Было решено часовню запечатать, из 13 изб-келий, имевшихся при часовне, три лучшие оставить для размещения священноцерковнослужителей, а престарелых старообрядцев из этих изб отдать на попечение родственников или в общественные богадельни.

Однако устройство единоверческой церкви затянулось из-за недостатка средств. Только к 1860 г. была наконец составлена смета на сумму 427 руб. 72 3/4 коп. и начались необходимые работы[51].

Долгие годы тушкинские федосеевцы не имели официально разрешенной моленной, собираясь в домах А. А. Черезова, Е. А. Черезова, Г. Е. Богданова, а в 60-е гг. – в тайной моленной, устроенной в селе под видом усыпальницы[52]. Только 22 апреля 1882 г. было получено разрешение министра внутренних дел за № 547 на ее заведение. Под моленную предоставил свой дом крестьянин, наставник местной общины Алексей Андреевич Черезов. Вероятно, старообрядцы и раньше собирались там, а указ только легализовал место их молений. В 1888 г. этот дом у Черезова купил крестьянин д. Манкинери Большешурминской волости Уржумского уезда Климент Савватеевич Бушмакин, видимо, являвшийся членом старотушкинской федосеевской общины, и завещал его общине. В завещании указано, что приобретение Бушмакина состояло из каменного дома с пристройками, деревянного двухэтажного флигеля, двух деревянных изб, сарая, каретника, амбара, лабаза, бани, ворот (ил. 3). А. А. Черезов должен был оставаться единоличным управляющим всем этим имуществом до своей смерти[53].

Ил. 3. Моленная в с. Старая Тушка. Фото 1990-х гг.

Теоретический постулат отрицания брака у федосеевцев всегда был сложно реализуем на практике и являлся главной причиной конфликтов как в общинах (на Вятке пример тому описанная выше ситуация в д. Турек), так и между ними. В конце XIX – начале XX вв. брачный вопрос стал причиной раздора между старотушкинской и московской общинами. Тушкинские федосеевцы позволяли себе довольно мягкое отношение к новоженам, не отлучали их от общины, принимали на исповедь без развода и т. д. Только в 1906 г. после многократных бесед и увещеваний московских отцов федосеевцы Тушки признали установившийся у них порядок отношения к новоженам греховным, покаялись и дали подписку о присоединении к москвичам[54].

На рубеже XIX – XX вв. вятские старообрядцы подключились к изданию книг для своих одноверцев, которое велось в это время главным образом в столице и ее окрестностях. Организатором старообрядческого книгопечатания на Вятке стал федосеевец Лука Арефьевич Гребнев (ил. 4) – личность разносторонне одаренная. Он известен как иконописец, гравер, переплетчик и оформитель рукописных книг (ил. 5), сочинитель духовных стихов и произведений по вопросам веры, учитель крюкового пения. Однако главным занятием Гребнева было книгоиздание для своих одноверцев, просветительская деятельность.

Ил. 4. Л.А. Гребнев с женой Е.Т. Черезовой

и сыном Фомой. Ок. 1907 г.

Л. А. Гребнев родился в д. Дергачи Уржумского уезда Вятской губернии в 1867 г.[55] Информации о его жизни и деятельности до рубежа XIX – XX вв. пока обнаружить не удалось.

В 1899 г. Гребнев организовал в родной деревне тайную типографию. Первый оттиск сошел с ее станка 20 декабря 1899 г.[56] В выходных данных Л. А. Гребнев в качестве места издания указывал Почаев или давал информацию аналогичную той, какая встречается у Овчинниковых: «Напечатася в типографии христиан соловецкаго и старопоморскаго потомства». Братья Андрей и Алексей Овчинниковы – это еще одни владельцы тайной федосеевской типографии, существовавшей с начала 60-х гг. XIX в. до 1895 г., которая за годы работы несколько раз меняла свое местонахождение как в Москве, так и за ее пределами. Эту типографию наследовал Д. Д. Крупин[57]. Опознавательным знаком ложности выходных сведений в изданиях Л. Гребнева нередко был вопросительный знак, который он, как и Д. Д. Крупин, ставил сразу за выходными данными или в левом нижнем углу листа[58].

Надо полагать, что Л. А. Гребнева и Д. Д. Крупина связывали тесные дружеские и деловые отношения. Свидетельством тому является фотография, полученная во время экспедиции уральских археографов на Вятку в 1989 г.[59] По копии «Списка рукописей и книг библиотеки старообрядческой типографии, принадлежавшей Л. А. Гребневу»[60], удалось установить, что у Л. А. Гребнева были книги, изданные Д. Д. Крупиным, в том числе несброшюрованные.

Таким образом, на основании приведенных данных, а также анализа орнаментики изданий Л. А. Гребнева, о чем речь пойдет дальше, правомерно предположить, что Л. А. Гребнев обучался печатному делу у Д. Д. Крупина или, может быть, совершенствовался у него, а первые уроки по книгоиздательству получил у Овчинниковых.

Манифест 17 октября 1905 г. уравнял в правах старообрядцев с другими гражданами империи и легализовал их религиозно-общественную деятельность. Спустя 200 лет старообрядцы получили возможность свободного книгоиздания. Однако Л. А. Гребнев, вместо того чтобы узаконить работу своей типографии на Вятке, уехал в Москву.

В 1905 г. у председателя Совета Преображенского кладбища Г. К. Горбунова родилась идея создания официально разрешенной старообрядческой типографии в Москве. Вероятно, довольно скоро он получил на это разрешение правительства, так как уже летом 1906 г. среди московских федосеевцев пошли об этом слухи.

Типографию Г. К. Горбунов оборудовал в доме по адресу Преображенское, ул. 9-я рота, специально купленном в 1905 г. на средства, вырученные от продажи дома, пожертвованного кладбищу казанской мещанкой Е. Челышевой[61]. Для помощи в ее организации в Москву был приглашен Л. А. Гребнев. Есть документальное подтверждение того, что в 1907 г. Л. А. Гребнев жил в доме Г. К. Горбунова, где располагалась типография[62]. Вероятно, Лука Арефьевич, не имевший достаточно средств для оборудования хорошей типографии, способной реализовывать его просветительские идеи, надеялся воплотить их в жизнь объединившись с Г. К. Горбуновым. На то, что Л. А. Гребнев помогал в устройстве типографии на Преображенском кладбище, прямо указывает в письме к Г. К. Горбунову один из компаньонов Л. А. Гребнева по книгоизданию на Вятке, Василий Титович Семеновых, известный как иконописец Василий Казанец[63]. Для Преображенской типографии Л. А. Гребнев отлил шрифт[64], который был идентичен основному шрифту его собственной типографии, позднее заведенной в Старой Тушке. Оба шрифта изготовлены по одним матрицам[65]. Участие Л. А. Гребнева в устройстве типографии в Москве породило легенду о том, что он обучался книгопечатанию у Г. К. Горбунова и продал ему свою дергачевскую типографию[66].

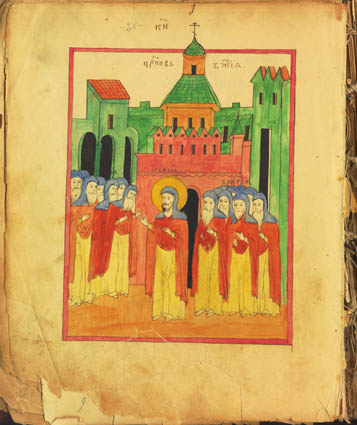

Ил. 5. Рисунки Л. А. Гребнева к лицевому сборнику.

Сотрудничество Л. А. Гребнева с типографией Г. К. Горбунова было непродолжительным. Причиной этого стал конфликт между Л. А. Гребневым и управляющим типографии Р. И. Кистановым, личностью весьма одиозной. Р. И. Кистанов вызывал неприязнь у многих старообрядцев, и не только своей деятельностью в типографии. Г. К. Горбунову неоднократно жаловались на грубость и неуважительное отношение Р. И. Кистанова к членам общины. Раздражал он федосеевцев тем, что перешел из филипповского согласия ради должности, как считало общественное мнение[67]. Разногласия между Р. И. Кистановым и Л. А. Гребневым, видимо, были настолько глубокими, что Лука Арефьевич решил уехать на родину и завести собственную типографию.

Одним из проявлений конфликта и непосредственным поводом к отъезду Л. А. Гребнева из Москвы стал спор о составе готовившегося к публикации пробного издания типографии – Азбуки. Л. А. Гребнев возражал против включения в не так называемого «десятословия Моисеева», в котором печатника смущала заповедь «не прелюбодействуй и не пожелай жены ближнего своего». Обучаться по этой книге, говорил он, будут 8-летние дети, поэтому слишком многое им придется объяснять «без нужды и без времени», в том числе касаться вопроса о браках.

По возвращении на Вятку Л. А. Гребнев довольно быстро наладил выпуск книг в официально разрешенной типографии. Это является дополнительным подтверждением того, что дергачевская типография не была продана Преображенскому кладбищу, а была переведена в близлежащую деревню Старая Тушка, где и проработала с 1908[68] по 1918 гг. (ил. 6).[69]

Ил. 6. Дом в Старой Тушке, в котором располагалась типография.

Фото 1980-х гг.

Компаньонами Л. А. Гребнева в устройстве новой типографии, как и помощниками в работе дергачевской книгопечатни, были казанские мещане Василий и Евтихий Титовичи Семеновых. Василий занимался добыванием средств для типографии, которая существовала в значительной степени за счет пожертвований старообрядцев. Евтихий активно помогал Гребневу в изготовлении орнаментики для изданий, занимаясь травлением на цинке, тогда как сам печатник резал клише на дереве и на меди (см. Альбом).

Л. А. Гребнев и его компаньоны рассматривали свое книгоиздание, по их словам, как «домашнее занятие», т. е. целью их предприятия было удовлетворение потребностей в книге старообрядцев своего региона. Однако, желая как можно активнее участвовать в деле укрепления веры, они предлагали руководству Преображенской типографии на своей базе печатать книги, «что не удобно издавать в вашей типографии и резкое против никонианства», считая, что им нечего терять. К таким книгам они относили Поморские ответы. Была достигнута договоренность печатать в Старой Тушке первое их издание, и Л. А. Гребнев подготовил текст на основании трех списков и иллюстрации, были сделаны пробные оттиски. После этого было получено известие от Р. И. Кистанова, что Поморские ответы заказаны П. П. Рябушинскому. Это, естественно, вызвало негодование у вятских книгоиздателей. Более всего их возмутило, что их предпочли печатникам другого согласия. Но и после этого вятчане продолжали предлагать свои услуги, но обращались уже непосредственно к Г. К. Горбунову[70].

В своих изданиях Л. А. Гребнев использовал не только собственные материалы, но и купленные в «прежде существовавших типографиях». Это отмечал сам Л. А. Гребнев в составленном им альбоме орнаментики (см. Альбом), который был подготовлен для Ново-Тушкинского краеведческого музея в начале 1920-х гг. В альбом вошли оттиски клише, сохранившихся после конфискации типографии в Старой Тушке в 1918 г. Работа над этим уникальным источником позволит разрешить многие вопросы позднего старообрядческого книгопечатания. Особая ценность альбома заключается в том, что Л. А. Гребнев указал, откуда получен тот или иной орнаментальный материал. Предварительный анализ альбома уже привел к любопытным заключениям.

В альбоме встречается орнаментика, употреблявшаяся в Дергачах, что заставляет еще раз усомниться в заявлении краеведов о том, что Л. А. Гребнев в 1906 г. продал свою типографию Преображенскому кладбищу.

На основании оттисков орнаментики, содержащихся в альбоме, и подписей печатника к ним установлено, что ряд клише был куплен Л. А. Гребневым у Овчинниковых. К их числу принадлежит, например, гравюра «Царь Давид», под оттиском которой написано: «Куплено из стар. Типографии за 19 руб. в 1899 году» (Альбом, ил. 64).

Несколько оттисков, обозначенных в альбоме как «купленныя в Москве из прежде бывшей типографии» (Альбом, ил. 1–6, 19-20, 22 и др.), представляют собой очень близкие копии с досок Овчинниковых. Рискнем предположить, что эти клише принадлежали Д. Д. Крупину. Любопытно заметить, что и сам Гребнев давал заказы на копирование орнаментики Овчинниковых в граверную мастерскую Н. Е. Ермолова в Москве (Альбом, ил. 8).

Л. А. Гребнев печатал малоформатные издания (в 4–16-ю долю листа). Его первые попытки печатания больших книг были пресечены закрытием типографии[71].

После закрытия типографии Л. А. Гребнев занялся иконописью и литьем складней (ил. 7), крестов, колокольчиков и разной бытовой мелочи. В этом ему помогали сын Фома и племянник З. М. Черезов[72]. Несмотря на закрытие типографии, Л. А. Гребнев пытался сотрудничать с советской властью, стремясь в новых условиях продолжать свою просветительскую деятельность. Он принимал активное участие в создании и работе Ново-Тушкинского сельского музея местного края, который был организован в 1921 г. Л. А. Гребнев передал в музей шрифты, клише заставок, инструменты, книги из своей библиотеки, документы. Принимал экскурсантов у себя дома, знакомил их с историей старообрядчества. В 1924 г. он получил благодарность от властей «за содействие местному музею и за пожертвование многих ценных древнерукописных и первопечатных книг»[73].

размер 15,5 х 13,0 см.

Ил. 7. Литые иконы, выполненные Л. А. Гребневым.

Однако лояльность Л. А. Гребнева новому режиму не оградила его от раскулачивания и арестов[74]. Он был раскулачен в 1930 г.[75] В первый раз Л. А. Гребнев был арестован, как следует из рассказа его внучки, летом или осенью 1931 г. После месячного содержания в тюрьме его освободили. 14 мая 1932 г. Лука Арефьевич был вновь арестован и за создание контрреволюционной организации старообрядцев-поморцев и руководство ею приговорен к трем годам ссылки[76]. Он умер в Котласе по пути следования на поселение[77].

Старая Тушка и в настоящее время остается средоточием федосеевцев Вятки. В приходе Старотушкинской моленной насчитывается 14 сел и деревень. На моления собирается до 70–80 человек[78].

Альбом орнаментики типографии Л. А. Гребнева

В основу публикации положен альбом, составленный печатником для Ново-Тушкинского краеведческого музея в начале 1920-х гг. (КОКМ. № 26761). Альбом Гребнева дополнен орнаментикой, выявленной в изданиях печатника, хранящихся в фондах ЛАИ УрФУ. Расположение орнаментального материала, определенное Гребневым, нарушено. Для большего удобства пользования он размещен по видам украшений. Однако все комментарии, сделанные печатником на листах своего альбома сохранены, они вынесены в подстрочные примечания с сохранением авторской орфографии.

[1] Извлечение из отчета Вятской епархии противораскольничьего миссионера Николая Ергина за 1908 г. // ВЕВ. 1910. № 28. Неофиц. ч. С. 822. По данным синодальной статистики, к 1898 г. в Вятской епархии насчитывалось 82 922 старообрядца, что ставило ее на седьмое место в России по числу старообрядцев. Об этом см.: Раскол и сектантство // ВЕВ. 1898. № 21. Неофиц. ч. С. 1101. Необходимо заметить, что сами сотрудники духовного ведомства отмечали, что их статистика никогда не отличалась большой точностью. Об этом см.: Извлечение из отчета… С. 821.

[2] Статистические сведения о старообрядцах (к 1 января 1912 г.). Издание департамента духовных дел МВД. Б. м., б. г. С. 1.

[3] Цвейтов П. Описание Подрельского раскола. История его от возникновения и до настоящего времени. 1906 г. Вятка, 1908. С. 3.

[4] Народное антицерковное движение в России XVII века. Документы Приказа тайных дел о раскольниках 1665 – 1667 гг. / Сост. В. С. Румянцева. М., 1986. С. 47, 209–211; Бубнов Н. Ю. Александр, епископ Вятский и Великопермский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. М., 1992. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. А–3. С. 55–56.

[5] Подробнее об изменениях административно-территориального деления в рамках Вятского наместничества и Вятской губернии в конце XVIII в. см. в кн.: Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание. Вятка, 1912. С. 14.

[6] Это район наибольшего сосредоточения федосеевцев не только в рамках Вятской губернии, но и всего уральского региона.

[7] Фармаковский И. Ф. О первоначальном проявлении раскола в Вятской епархии // ВЕВ. 1868. № 5. Неофиц. ч. С. 76–82.

[8] Фармаковский И. Ф. О первоначальном проявлении раскола в Вятской епархии // ВЕВ. 1868. № 5. Неофиц. ч. С. 108; Одоев П. Реферат, читанный в общем собрании Вятского братства святителя-чудотворца Николая. 22.12.1896 // ВЕВ. 1897. № 2. С. 47.

[9] К-в И. Слудские часовни // ВЕВ. 1871, № 2. С. 39–40.

[10] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 18.

[11] Фармаковский И. Ф. О первоначальном проявлении раскола в Вятской епархии // ВЕВ. 1868. № 5. Неофиц. ч. С. 99–100.

[12] РГИА. Ф. 796. Оп. 65. Д. 379. Л. 11–11 об.; Фармаковский И. Ф. О первоначальном проявлении раскола в Вятской епархии // ВЕВ. 1868. № 5. Неофиц. ч. С. 102–106.

[13] ГАКО. Ф. 582. Оп. 84. Д. 6. Л. 187.

[14] ГАКО. Ф. 582. Оп. 84. Д. 6. Л. 364–365.

[15] О степени отеческой. Тушка, 1910. Л. 14 об. Опубликовано в кн.: К истории книжной культуры Южной Вятки: Полевые исследования. По материалам археогр. экспедиций 1984 – 1988 гг. / Сост. А. А. Амосов, Н. Ю. Бубнов, М. Г. Казанцева и др. Л., 1991. С. 110–141.

[16] ГАКО. Ф. 582. Оп. 84. Д. 6. Л. 42, 43–43 об.

[17] О степени отеческой. Тушка, 1910. Л. 14 об. Опубликовано в кн.: К истории книжной культуры Южной Вятки: Полевые исследования. По материалам археогр. экспедиций 1984 – 1988 гг. / Сост. А. А. Амосов, Н. Ю. Бубнов, М. Г. Казанцева и др. Л., 1991. С. 110–141.

[18] О степени отеческой. Тушка, 1910. Л. 15–16. Опубликовано в кн.: К истории книжной культуры Южной Вятки: Полевые исследования. По материалам археогр. экспедиций 1984 – 1988 гг. / Сост. А. А. Амосов, Н. Ю. Бубнов, М. Г. Казанцева и др. Л., 1991. С. 110–141.

[19] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 18–20, 93 об.–95.

[20] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 18–20, 93 об.–95.

[21] ГАКО. Ф. 582. Оп. 84. Д. 6.

[22] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 18–18 об.

[23] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 96.

[24] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 88 об.

[25] ГАКО. Ф. 582. Оп. 84. Д. 6. Л. 43–43 об.

[26] ГАКО. Ф. 582. Оп. 84. Д. 6. Л. 153.

[27] РГИА. Ф. 787. Оп. 29. Отд. 2. С. 1. Д. 45. Л. 5–8.

[28] РГИА. Ф. 797. Оп. 5. Д. 21104. Л. 161 об.; К-в И. Боровская часовня // ВЕВ, 1869. № 12. С. 271.

[29] РГИА. Ф. 797. Оп. 5. Д. 21104. Л. 148 об.–176.

[30] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 20; К-в И. Боровская часовня // ВЕВ, 1869. № 12. С. 273–274; № 13. С. 288–295.

[31] О степени отеческой. Тушка, 1910. Л. 16. Опубликовано в кн.: К истории книжной культуры Южной Вятки: Полевые исследования. По материалам археогр. экспедиций 1984–1988 гг. / Сост. А. А. Амосов, Н. Ю. Бубнов, М. Г. Казанцева и др. Л., 1991. С. 110–141.

[32] К-в И. Боровская часовня // ВЕВ, 1869. № 13. Л. 293.

[33] О степени отеческой. Тушка, 1910. Л. 16. Опубликовано в кн.: К истории книжной культуры Южной Вятки: Полевые исследования. По материалам археогр. экспедиций 1984–1988 гг. / Сост. А. А. Амосов, Н. Ю. Бубнов, М. Г. Казанцева и др. Л., 1991. С. 110–141.

[34] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 88.

[35] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 108.

[36] К-в И. Слудские часовни // ВЕВ, 1871. № 2. С. 39–40.

[37] К-в И. Таратихинская часовня // ВЕВ, 1871. № 2. С. 38.

[38] РГИА. Ф. 796. Оп. 65. Д. 379. Л. 12–17.

[39] РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1370. Л. 88 об.

[40] Вятская противораскольничья миссия // ВЕВ. 1870. № 11. Неофиц. ч. С. 199.

[41] ГАКО. Ф. 582. Оп. 84. Д. 3. Л. 7–7 об.

[42] ГАКО. Ф. 582. Оп. 84. Д. 3. Л. 48 об.

[43] ГАКО. Ф. 582. Оп. 84. Д. 3. Л. 76–142 об.

[44] Тропицын Н. Присоединение к православной церкви Самуила Бушкова // ВЕВ. 1897. № 11. Неофиц. ч. С. 540.

[45] Желобов М. История раскола в д. Туреке Уржумского у. Вятской губ. // ВЕВ. 1897. № 14. Неофиц. ч. С. 710.

[46] Желобов М. История раскола в д. Туреке Уржумского у. Вятской губ. // ВЕВ. 1897. № 14. Неофиц. ч. С. 706–709.

[47] Хвальковский А. В., Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве // Старообрядчество в России (XVII – XX века). М., 1999. С. 315–317.

[48] Тропицын Н. Присоединение к православной церкви Самуила Бушкова. С. 538–539; Желобов М. История раскола в д. Туреке Уржумского у. Вятской губ. // ВЕВ. 1897. № 14. Неофиц. ч. С. 709–711.

[49] Желобов М. История раскола в д. Туреке Уржумского у. Вятской губ. // ВЕВ. 1897. № 15. Неофиц. ч. С. 756–765.

[50] Вятская противораскольничья миссия // ВЕВ, 1897. № 6. С. 193–195.

[51] РГИА. Ф. 797. Оп. 27. Д. 120. Отд. 2.4.1. Л. 1–26 об.

[52] ГАКО. Ф. 582. Оп. 28. Д. 25, 323.

[53] ОР БРАН. Вятское (74) собр. № 38. Моленная в этом доме существует по сей день. К сожалению, в 1997 г. в ней произошел пожар, сгорело все, остались одни стены. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Об этом см.: Рудаков С. На берегах Вятки // Старообрядец. Нижний Новгород, 1999. Октябрь. № 14. С. 7.

[54] ОР РГБ. Ф. 98. Д. 2064. Л. 128–128 об.

[55] Починская И. В. Книгопечатание старообрядцев-федосеевцев во второй половине XIX – начале XX вв. до 1906 г. // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Екатеринбург, 1997. Вып. 1. С. 150.

[56] Починская И. В. Книгопечатание старообрядцев-федосеевцев во второй половине XIX – начале XX вв. до 1906 г. // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Екатеринбург, 1997. Вып. 1. С. 150.

[57] Вознесенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701 – 1918). Материалы к словарю. Екатеринбург, 1996. С. 54–58; Починская И. В. Книгопечатание старообрядцев-федосеевцев во второй половине XIX – начале XX вв. до 1906 г. // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Екатеринбург, 1997. Вып. 1. С. 146–148.

[58] См., например: Устав домашний. ЛАИ УрФУ. XIX (Удмуртское собр.) 33п/2857; Скитское покаяние. ЛАИ УрФУ. VII (Нижнетагильское собр.) 126п/3885.

[59] Вознесенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701–1918). Материалы к словарю. Екатеринбург, 1996. С. 28.

[60] ОР БРАН. Вятское (74) собр. № 156.

[61] ОР РГБ. Ф. 98. Д. 2077. Л. 12 об.

[62] ОР РГБ. Ф. 98. Д. 2064. Л. 12 об.

[63] ОР РГБ. Ф. 98. Д. 2066. Л. 132–132 об.

[64] ОР БРАН. Вятское (74) собр. № 156.

[65] Вознесенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701–1918). Материалы к словарю. Екатеринбург, 1996. С. 31, 49.

[66] Старообрядческий церковный календарь на 1971 г. [Рига, 1970]. С. 34; Семибратов В. К. Сын книгопечатника // Наш вариант. Киров, 1991. № 12, 23 марта.

[67] ОР РГБ. Ф. 98. Д. 2066. Л. 132–132 об.

[68] ГАКО. Ф. 582. Оп. 139. Д. 287. Л. 3–3 об.

[69] КОКМ. № 26761.

[70] ОР РГБ. Ф. 98. Д. 2066. Л. 132–132 об.

[71] Последней книгой, печатанной Л. Гребневым, был Большой устав, он остался незаконченным. В фондах ЛАИ УрФУ хранится переплетенный экземпляр этой книги, дописанный Гребневым. См.: ЛАИ УрФУ. XVII (Кировское собр.) 219п/3352.

[72] ЛАИ УрФУ. XVII (Кировское собр.) 164р/4940. Д. 9; Архив ЛАИ УрФУ. Фонозаписи. IX (Свердловское собр.) 1фн/1. Воспоминания А. Ф. Гребневой.

[73] ЛАИ УрФУ. XVII (Кировское собр.) 164р/4940; Петряев Е. Д. Вятские книголюбы. Киров, 1986. C. 13–16, 93–94.

[74] Архив ЛАИ УрФУ. Фонозаписи. IX (Свердловское собр.) 1фн/1. Воспоминания А. Ф. Гребневой.

[75] ЦДНИКО. Д. 2518; Петряев Е. Д. Трифонова обитель. Киров, 1998. С. 82.

[76] ЦДНИКО. Д. 2518; Петряев Е.Д. Трифонова обитель. Киров, 1998. С. 82.

[77] ЦДНИКО. Д. 6839; Петряев Е. Д. Трифонова обитель. Киров, 1998. С. 82.

[78] Рудаков С. На берегах Вятки // Старообрядец. Нижний Новгород. 1999. Октябрь. № 14. С. 7.

Создано / Изменено: 6 июня 2016 / 16 мая 2020