- Приложение. Исторические стихи зауральского старообрядца-поморца

- И.В. Починская. Из истории старообрядчества Вятского края. Федосеевцы (вторая половина XVIII - начало XX вв.)

- Приложение. Альбом орнаментики Л.А. Гребнева

- Ю.В. Клюкина-Боровик. Старообрядцы-часовенные Урала в конце XIX - начале XX вв.

- Приложения

- С.А. Белобородов "Австрийцы на Урале и в Западной Сибири"

- Приложение. Ответы австрийца Д.С. Колегова

С.А. Белобородов

«АВСТРИЙЦЫ» НА УРАЛЕ

И В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

(Из истории Русской

Православной Старообрядческой Церкви – белокриницкого согласия)

С самого начала раскола в Русской Православной Церкви старообрядцы не оставляли мысль «залучить» к себе архиерея. Попытки, предпринятые ими в XVIII в., не увенчались успехом. Особенно остро эта проблема встала в первую половину XIX в., когда правительство издало ряд законодательных актов, запрещавших прием «беглых» попов. Вопрос о необходимости восстановления в старообрядческой Церкви трехчинной иерархии обсуждался в Москве, Петербурге, Стародубье, на Керженце, Ветке, Иргизе и других центрах староверия. Было решено послать на Восток на поиски архиерея доверенных лиц – иноков Павла (Великодворского) и Алимпия (Милорадова (он же Зверев)).

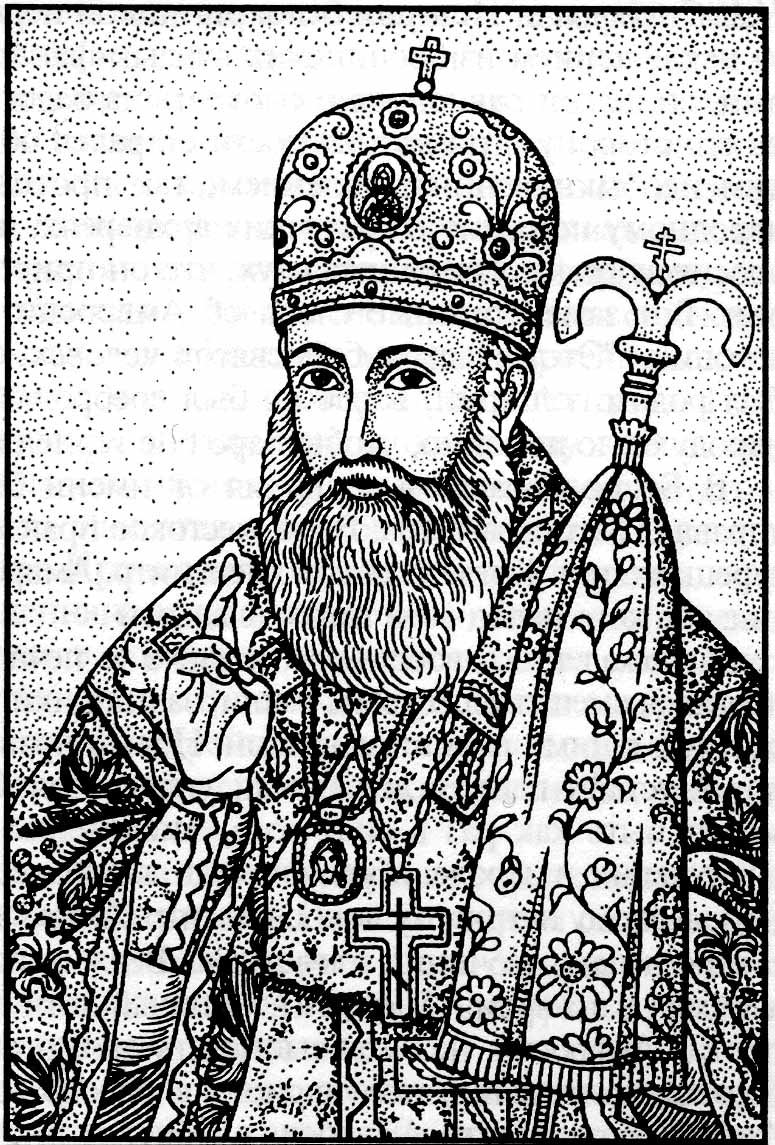

Экспедиция старообрядческих делегатов увенчалась успехом: в Константинополе они познакомились с бывшим босно-сараевским митрополитом Амвросием (Поповичем). Он согласился присоединиться к древлеправославию и переехал на территорию Австрии в монастырь, расположенный близ местечка Белая Криница. 28 октября 1846 г. «вдовство» старообрядческой Церкви окончилось: митрополит был присоединен к староверию. Новое согласие получило название Белокриницкой иерархии («австрийцы») (ил. 1)

Как только русское правительство узнало о событиях в Белой Кринице, разразился дипломатический скандал. Австрийские власти были вынуждены выслать Амвросия в г. Циль (где он и скончался в 1863 г.). Но к этому времени в старообрядчестве кроме митрополита было уже два епископа – майносский Кирилл (Тимофеев) и славский Аркадий (Дорофеев). С 1849 г. преемником Амвросия на митрополичьей кафедре стал Кирилл.

Ил. 1. Старообрядческий митрополит Амвросий

(Попович)

Вскоре после того, как «австрийцы» достаточно громко заявили о себе, известия о них достигли Урала. В частности, Пермский преосвященный Аркадий (Федоров) уже в декабре 1846 г. в одном из писем к екатеринбургскому единоверцу купцу Г. Ф. Казанцеву упоминал о «буковинах» (т. е. о буковинских староверах). В письме от 26 марта 1847 г. Аркадий сообщал более подробные и достаточно достоверные данные об Амвросии. Казанцев же информировал о полученных сведениях не только единоверцев, но и старообрядцев Екатеринбурга[1].

В России архиереи Белокриницкой иерархии по разным причинам смогли появиться не ранее 1849 г. Первым, в сане епископа Симбирского, прибыл Софроний (московский мещанин Степан Трофимович Жиров; поставлен во епископа 3 января 1849 г. митрополитом Кириллом). Вскоре по прибытии из Австрии Софроний совершил поездку по стране (естественно нелегально). Этот факт также был зафиксирован уральскими православными священниками. Невьянский благочинный о. П. Шишев 15 февраля 1850 г. доносил Екатеринбургскому преосвященному Ионе (Капустину), что «очень недавно между невьянскими старообрядцами пронеслась самым скрытным образом молва, будто в Казани появился старообрядческий архиерей, которого они с любовью называют женихом своей Церкви, что этот архиерей выходец от австрийских славян, что он уже делает свое дело – поставляет для старообрядцев попов, и что для сокрытия своего звания он выдает себя за купца. Такое обольстительное для старообрядцев известие пущено екатеринбургским купцом Полиевктом Коробковым, который будто бы сам видел в Казани этого архиерея, беседовал с ним и получил от него благословение»[2].

В 1852 г. Софроний отправился в очередную поездку по стране. По пути он занимался «подбором кадров» для руководства общинами нового согласия. Так, в Самаре им был возведен в сан епископа Уральского Виталий (бузулукский купец Василий Михеевич Мятлев), вместе с которым Софроний добрался до Южного Урала[3]. Именно тогда «австрийская вера» стала распространяться в Оренбуржье.

По официальной статистике, в 1853 г. в пределах Оренбургской губернии насчитывалось свыше 46,6 тыс. староверов, причем более 32 тыс. из них проживали в Уральской области[4]. Не случайно Софроний первыми посетил «главные пункты раскола» – известные далеко за пределами области Сергиевский и Бударинский скиты. Скитники, однако, встретили старообрядческого епископа довольно прохладно, а посвященного им во иеромонахи и назначенного игуменом о. Израиля (беглый казак Яков Васильевич Бреднев) вначале вовсе не приняли, отрешили от должности и выгнали из скита[5]. Софроний еще несколько раз побывал в Приуралье и на Южном Урале. В самом непродолжительном времени здесь были организованы общины и тайные скиты «австрийцев» (в частности, златоустовская обитель близ оз. Тургояк).

По отчету Пермского губернатора, в 1850 г. в Пермской губернии проживало около 72 тыс. «раскольников разных сект и толков». Согласно донесениям миссионеров, в 1850-е гг. в православие было обращено не менее 100 тыс. староверов, и все же в 1860 г., по официальному отчету, численность уральских старообрядцев превышала 64,3 тыс. человек[6]. На самом же деле есть основания предполагать, что реально их было в 10 раз больше.

Последователи Белокриницкой иерархии появились на Среднем Урале в середине XIX в., чему немало способствовала энергичная деятельность «австрийских» иноков Аарона (пойман в 1854 г. и препровожден по месту жительства в Екатеринбург), Серафима (арестован в 1854 г., отправлен в Белебей) и Геннадия (о нем скажем отдельно) и священников нового поставления. Пермский архиепископ Неофит (Соснин) 23 декабря 1855 г. получил «через почту» анонимную записку, в которой сообщалось, что «корень зла выспрь прозябаяй (т. е. вырастая ввысь. – С. Б.), достиг, наконец, и нашего Урала. В прошедшем ноябре месяце был здесь священник австрийского поставления и исправлял требы у старообрядцев. Сказывают, что этот пришелец повенчал два или три сводные брака и окрестил несколько детей. Есть основание предположить, что он и теперь едва ли не находится в здешнем уезде...»[7].

Между тем в Москву прибыл архиепископ Антоний (Андрей Илларионович Шутов; поставлен в Белой Кринице 3 февраля 1853 г. во епископа Владимирского). По замыслу руководителей белокриницкого согласия именно Антоний должен был стать во главе «австрийцев» России (ил. 2). Однако Софроний тоже был не прочь возглавить старообрядческую Церковь. В открытом конфликте перевес оказался на стороне Антония и его соратников. Софроний вновь удалился в Приуралье и решил основать здесь самостоятельную и независимую «патриархию» С этой целью 16 января 1854 г. иеромонах Израиль был посвящен во епископа, а на другой день – в «патриарха всея Руси» под именем Иосифа. 18 и 19 января Софроний и Виталий взаимно возвели друг друга в сан митрополитов (Казанского и Новгородского).

Эти события серьезно встревожили руководство «австрийцев». Софроний был вызван в Москву, однако проигнорировал это «приглашение». Пришлось применить более резкие меры: в 1856 г. митрополит Кирилл низверг «мятежника» с епископской кафедры, что заставило Софрония смириться и покаяться, правда, как вскоре выяснилось, лишь на время. Московский Собор Белокриницкой Церкви в 1859 г. определил Софрония заштатным епископом. За Виталием, также принесшим покаяние, была закреплена Уральская епархия[8].

Ил. 2. Старообрядческий архиепископ Московский

и всея Руси Антоний (Шутов)

Пока шла борьба с Софронием, «австрийцы» серьезно укрепили свои позиции в России. Появились новые старообрядческие епархии и новые архиереи: Афанасий (крестьянин Вятской губ. Абрам Абрамович Телицын, он же Кулибин; в 1855 г. хиротонисан во епископа Саратовского), Конон (донской казак Козьма Трофимович Смирнов; с 1855 г. епископ Черниговский (Новозыбковский), в 1859 г. арестован и сослан в Суздаль), Пафнутий (Потап Максимович Шикин; с 1856 г. епископ Казанский; «один из лучших по уму старообрядцев»), Геннадий (с 1857 г. епископ Пермский).

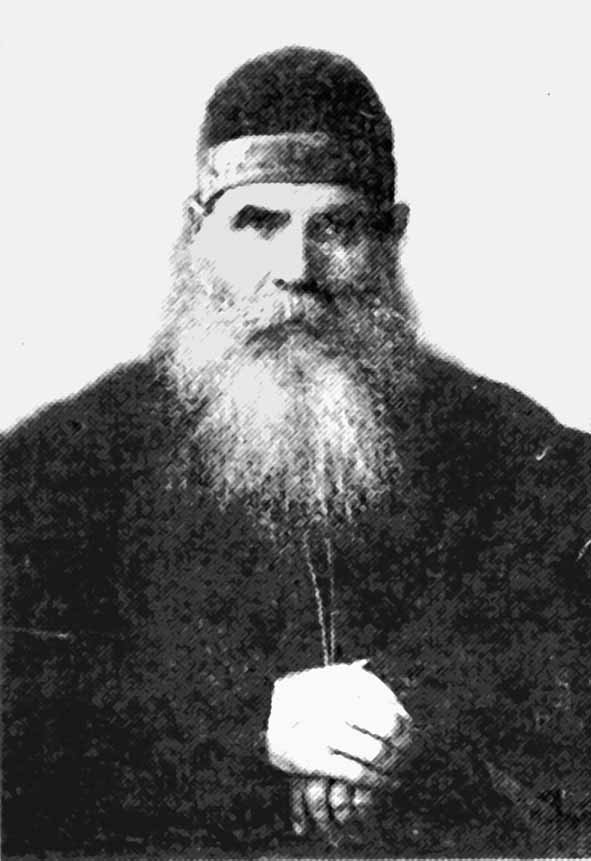

С именем Геннадия (Григория Васильевича Беляева) связана значительная активизация деятельности представителей Белокриницкой Церкви на Урале и в Сибири (ил. 3). Будущий старообрядческий архиерей родился в 1826 г. в семье рабочего Лысьвенского завода[9]. Все семейство Беляевых издавна «состояло в расколе». В детстве Григорий посещал заводскую школу, где и получил начальное образование. В 18 лет он навсегда покинул родительский дом и ушел в раскольничьи скиты около Кунгура. Здесь под присмотром настоятеля схимника Никиты Г. Беляев продолжил обучение, но уже на особый лад.

В начале 50-х гг. XIX в. он оставил скит и переехал в Уральск, а около 1853 г. – в Саратовскую губернию. Скитаясь по деревням и селам, Григорий встретился со старообрядческим архимандритом Афанасием (позже – епископом Саратовским) и некоторое время находился при нем. Вскоре в Хвалынске Г. Беляев был пострижен в монахи, а затем получил сан иеродиакона.

После этого инок Геннадий отправился на восток страны с проповедью старой веры. Однако во время скитаний по Оренбургской губернии он в марте 1854 г. был арестован и отправлен в Пермь. За незаконное «присвоение» иноческого звания, а главным образом за побег с завода, по решению Пермской судебной управы Григорий (Геннадий) Беляев был осужден на работу в арестантские роты.

Ил. 3. Старообрядческий епископ Пермский и Тобольский Геннадий (Беляев)

Впрочем это заключение длилось не очень долго: 14 сентября 1855 г. Геннадию удалось бежать и скрыться в кунгурских лесах. Проведя на старообрядческих заимках и в скитах зиму, летом 1856 г. он добрался до Хвалынска, где был с почетом встречен Афанасием как пострадавший «за правую веру». С этого времени началось стремительное возвышение Геннадия: 29 октября 1856 г. он поставлен в пресвитеры, 21 ноября того же года – в архимандриты, после чего Афанасий отправил его в Москву к архиепископу Антонию, рекомендовав как человека достойного воспринять сан епископа.

9 января 1857 г. в знаменитом старообрядческом центре – подмосковных Гуслицах – Геннадий был посвящен во епископа Пермского. Центром обширного региона, порученного его ведению, должен был стать Екатеринбург, в котором к тому времени уже проживало несколько десятков сторонников нового направления в старообрядчестве. Кроме грамоты о назначении в Пермскую епархию архиепископ Антоний благословил Геннадию «походную церковь в виде особого рода палатки».

Резонно опасаясь преследований со стороны властей, 32-летний старообрядческий архиерей постоянно путешествовал по Пермской, Оренбургской, Вятской и Тобольской губерниям. Разъезжая по заводам и деревням, он с необычайной энергией занимался формированием местных структур «австрийской» Церкви. За короткое время ему удалось поставить для епархии одного архимандрита (Зиновия), 23 священников и 4 диаконов.

Столь активная деятельность Геннадия не могла долго оставаться не замеченной горными властями. В 1859 г. старообрядческий епископ был задержан на Юго-Кнауфском заводе (Осинский уезд Пермской губ.), но полицейским не удалось опознать его, так как при аресте он назвался иноком Илларионом Старцевым. Началось следствие, в ходе которого Илларион (Геннадий) был этапирован в уже знакомую ему кунгурскую тюрьму. Однако не дремали друзья и «благодетели» епископа: подкупив стражников, они вначале наладили с Геннадием переписку, а вскоре подменили его неким Спиридоном Курдюковым, которого еще долгое время держали в заключении вместо Геннадия. Сам же старообрядческий архиерей скрылся в неизвестном направлении.

Следует отметить, что Геннадий не думал покидать епархию. Особое внимание епископ уделил увеличению числа сторонников согласия: с этой целью им было написано несколько историко-полемических сочинений, в которых доказывалась «истинность» Белокриницкой Церкви. Геннадий по-прежнему много ездил по краю, останавливаясь на «конспиративных квартирах», число которых было велико. Известно, что в Екатеринбурге он проживал в домах матушки Ларисы (в миру – Анна Гавриловна Сырейщикова, дочь беглого попа, умершего в Ревде), купцов М. К. Ушкова, Н. Г. Чувакова и др. Большую же часть времени епископ проводил на заимке матушки Фаины (в миру – Марфа Григорьевна Чувакова). Прежде она жила в Казанском скиту на озере Шарташ, близ Екатеринбурга. После разорения скита она поселилась в 15 верстах от с. Белоярского Екатеринбургского уезда, на левом берегу Пышмы. Попасть на заимку можно было только по единственному мосту, который «в опасных случаях, под предлогом поправки, обыкновенно разбирался»[10].

Епископ Геннадий снова был замечен властями в ноябре 1861 г., когда оренбургскому губернатору был доставлен секретный пакет со сведениями, что через Златоуст и Миасс проезжал «раскольнический лжеепископ» и совершал богослужения в тайном скиту. Получив такое сообщение, главный начальник Уральских горных заводов Ф. И. Фелькнер привел в действие всю систему полицейского сыска. Весной 1862 г. удалось напасть на след старообрядческого епископа. Более того, он был задержан на Белоярской почтовой станции. И вновь старообрядцы смогли с помощью взяток выкупить, а затем надежно спрятать своего архиерея.

Вероятно, Геннадий еще долго мог бы «дурачить» полицию, но в его судьбу вмешалась «большая политика», которую делали руководители «австрийцев» в Москве. В августе – сентябре 1862 г. на Освященном Соборе был поднят вопрос об епископе Геннадии, и «так как он был бродяга, присудили наши епископы выпроводить его за границу к Кириллу митрополиту австрийскому, а вместо Геннадия избрали священноинока Константина»[11]. Однако тогда «дело о Геннадии было не окончено».

На Урал и в Сибирь для ознакомления с ситуацией на месте выехал епископ Пафнутий (Шикин). Об этой поездке известно немного, в частности то, что в Екатеринбурге Пафнутий Казанский встречался с Геннадием (на заводе купца Ушкова и в доме купчихи Анны Блохиной)[12]. Можно предположить, что московский эмиссар еще раз предложил Пермскому епископу добровольно покинуть епархию и уехать в Австрию, но, судя по всему, Геннадий снова отказался. Дальнейшие события показывают, что епископ Пафнутий в этой сложной ситуации прибег к неординарному решению: Геннадия просто «сдали» властям.

По воспоминаниям сына екатеринбургского полицмейстера Пестерева, 6 декабря 1862 г. его отец «встретил на улице неизвестного человека, который, остановившись, сказал ему: Если хотите захватить Геннадия, то ступайте в дом купца Чувакова – он отправляет там богослужение... Подойдите к двери и постучите, а когда вас спросят, кто такой, то отвечайте так: 'Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Свои'. Тогда вам отворят»[13].

Благодаря этой неожиданной «помощи» полицейские 7 декабря 1862 г. схватили Геннадия в указанном доме Н. Г. Чувакова. Следствие по делу «австрийского» епископа проводил городской полицмейстер Пестерев под личным наблюдением генерала Фелькнера. В январе 1863 г. Геннадий был препровожден в Пермь, где пробыл до 26 июня, а затем был отправлен во Владимир, откуда в июле 1863 г. его послали «для увещания» в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь, где он провел в заточении более 18 лет. После освобождения в 1882 г. Геннадий некоторое время жил в Харькове, а в 1884 г. опять подвергся аресту. В очередной раз с помощью друзей Геннадию удалось бежать, теперь уже за границу, в Австрию, где он и скончался на покое в Тисском старообрядческом монастыре в 1892 г.

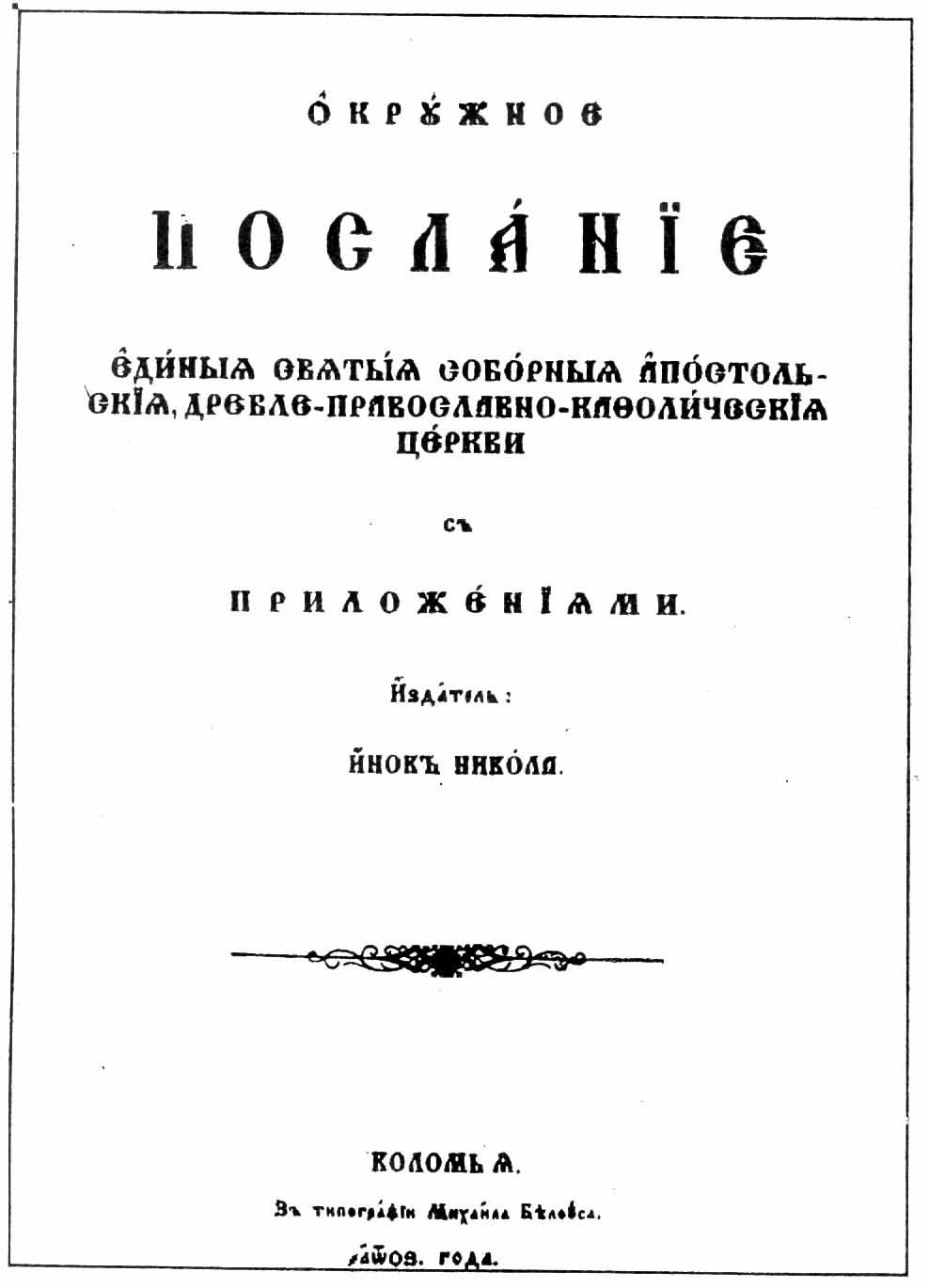

В том же 1862 г., когда был арестован епископ Геннадий, произошло событие, имевшее важное значение для белокриницкого согласия: 24 февраля появилось знаменитое «Окружное послание», составленное начетчиком И. Г. Кабановым (Ксеносом), позже санкционированное Духовным Советом (ил. 4)

. «Этот документ был напечатан и разошелся не менее как в 800 000 экземпляров – цифра, которая гораздо лучше свидетельствует о численности поповщины в 70-х гг., чем официальная статистика...»[14].Поводом для появления послания стало обращение старообрядцев стародубских слобод (Черниговской губ.) к архиепископу Антонию с просьбой разъяснить, «как понимать о беспоповских заблуждениях, заключающихся в собранных ими в 10 тетрадях, будто имя Иисус, употребляемое никонианской Церковью, есть имя Антихриста, будто крест 4-конечный есть печать Антихристова и т. п.»[15]. В «Окружном послании» 10 тетрадей были торжественно преданы анафеме, а главной идеей документа стала мысль, что «синодская церковь не еретическая, так как она верует во Христа, служит правильным культом, имеет таинства и святыни. Ее грех не в обрядовых различиях, а в негативном отношении к староверию и старообрядцам».

Ил. 4. «Окружное послание»

Сторонники отвергнутых «Окружным посланием» взглядов остались весьма недовольными и почти сразу же образовали партию «неокружников». Духовными центрами партии стали клинцовские слободы и гуслицкие деревни, а лидером – епископ Софроний. В 1861 г., по решению Собора, ему в управление была поручена Симбирская епархия (и, временно, Пензенская, Тамбовская и Воронежская). Однако в 1862 г. Софроний начал ходатайствовать о Казанской епархии, а затем предъявил «права на епископские действия повсюду, без ограничения и различий епархий» Ему удалось съездить в Австрию и заручиться поддержкой митрополита Кирилла. Хотя Освященный Собор 1863 г. лишил Софрония сана, вернувшись в Россию, он проводил архиерейские служения. В 1864 г. он направился в Уральскую область. Под предлогом ухудшившегося здоровья епископа Виталия Софроний добился его удаления на покой и, захватив руководство епархией, «вновь начал проповедовать, что в «Окружном послании» заключается 120 ересей»[16]. Несмотря на отлучение от Белокриницкой Церкви, он продолжал священнодействовать. Умер этот «неспокойный» человек, умудрившийся перессориться даже с друзьями-последователями, всеми забытый в 1879 г.

Раздор из-за «Окружного послания» среди «австрийцев» длился до начала XX в., и только в 1906 г. произошло окончательное примирение (хотя небольшая часть «неокружников» так и осталась во вражде с остальными «белокриницкими»). На Среднем Урале и в Западной Сибири «Окружное послание» было принято спокойно по ряду причин. Большинство рядовых членов «австрийских» общин имели смутное представление о тонкостях «московской» политики и не вникали в суть произошедшего конфликта. Например, один из старообрядцев д. Петрушата (Оханского уезда) на вопрос миссионера «почему их называют окружниками ?» ответил, что название произошло оттого, что «их вера распространена по всему кругу земли». Что касается более информированных «австрийцев» урало-сибирского региона, то они стали последовательными «окружниками» благодаря авторитету местных руководителей согласия, в частности Савватия – первого тобольского старообрядческого епископа.

Решение об учреждении новой старообрядческой епархии – Тобольской – было принято на уже упомянутом Соборе 1862 г. Вопрос о кандидатуре сибирского старообрядческого архиерея по рекомендации епископов Геннадия Пермского и Афанасия Саратовского, поддержанной Пафнутием Казанским, был решен в пользу священноинока Савватия. Он был приглашен в Москву и 6 декабря 1862 г. рукоположен во епископа, причем в ставленнической грамоте особо оговаривалось, что в управление ему вверяется не только Тобольская епархия, но и вся сибирская старообрядческая Церковь.

Судьба первого старообрядческого архиерея с именованием «Тобольский и всея Сибири», несмотря на причудливые повороты и сложные перипетии, все же достаточно типична для того времени (ил. 5). Савватий (в миру – Степан Васильевич Левшин) родился в 1824 г. в семье крестьянина Черноисточинского завода Верхотурского уезда, принадлежавшего Демидовым[17]. С рождения Степан воспитывался в старообрядческой среде, и немудрено, что в 25 лет он ушел в тайгу «ради спасения душевного». Глухие уральские леса и в XIX в. по-прежнему изобиловали десятками потаенных убежищ и небольших обителей, в которых проживало по 2 – 3, а иногда и до десятка старообрядческих иноков.

Ил. 5. Старообрядческий епископ Тобольский

и всея Сибири Савватий (Левшин)

Около 10 лет провел С. Левшин в скитаниях, спасаясь от властей, переходя из одного скита в другой, из одного тайника – в еще более укрытые места. В конце 1850-х гг. он был пострижен епископом Саратовским Афанасием в монашеский чин. К этому времени Савватий был уже весьма начитанным и хорошо подготовленным старообрядцем. Отличная память и великолепный музыкальный слух, которыми обладал молодой инок, по всей видимости, расположили владыку Афанасия. Вскоре Савватий был удостоен степени иеродиакона, а еще через неделю возведен в сан пресвитера.

В этом звании он стал путешествовать по Уралу и Сибири, проповедуя старообрядческие идеалы и совершая необходимые требы. В 1857 г. в Сылвенском заводе Савватий был первый раз арестован и по окончании следствия выслан на родину. По всей видимости, он не долго задержался в Черноисточинске. Савватий вновь начал разъезжать по уездам Пермской, Оренбургской и Тобольской губерний. Так, в конце 1850-х гг. он некоторое время провел в известном в старообрядческом мире златоустовском скиту, в 1860 г. он неоднократно служил литургии в Тюмени, в 1861 – 1862 гг. объехал с проповедью Шадринский, Курганский, Ялуторовский и Тюменский округа, где основательно познакомился с местными староверами и зарекомендовал себя ревностным поборником «древлего благочестия».

После ареста Геннадия Пермская старообрядческая епископия считалась вакантной, поэтому на некоторое время главным среди «австрийцев» края оказался старший по иерархии – новый епископ Тобольский Савватий. Таким образом, он должен был руководить деятельностью Белокриницкой Церкви на огромной территории – от восточных уездов Вятской губернии до Тихого океана.

Уже осенью 1862 г. (т. е. еще до официальной хиротонии) Савватий фактически вступил в управление епархией. В ноябре в Тюмени, в доме купеческой дочери Н. В. Проскуряковой, была поставлена походная церковь и начались богослужения. Естественно, что вскоре слухи о новом старообрядческом архиерее достигли Тобольского епископа Варлаама (Успенского) и гражданского начальства, которые немедленно предприняли ряд мер для поимки «лжеепископа». Однако до мая 1864 г. ни полиция, ни православные священники «не могли напасть» на след Савватия, хотя и в 1863 г., и в начале 1864 г. он совершал еженедельные богослужения в Тюмени[18].

Уральские и сибирские староверы были несказанно обрадованы приездом «своего» епископа, о чем свидетельствовало множество приветственных посланий Савватию. Конечно же, новый архипастырь должен был громко заявить о себе как защитнике старой веры. Для этого в январе 1863 г. в Тюмень был специально вызван противораскольничий миссионер-священник, с которым у Савватия состоялся публичный диспут о вере.

Позже этот миссионер доносил в Тобольск: «…мой взгляд упал на неизвестного человека в черном кафтане. Судя по наружному его виду (он был около 35 лет, благообразный, нежного сложения, с длинными волосами, разделяющимися на прямой ряд, по-священнически) я невольно подумал: неужели это какой-нибудь беглый поп или монах...». На прямой вопрос священника Савватий отвечал, что он действительно старообрядец по имени Василий Михайлов, из купеческого сословия, занимающийся переплетом книг. Кроме старообрядческого епископа на беседе присутствовало немало «тюменских старцев» и рядовых членов староверских общин. Хотя Савватий более молчал, чем дискутировал, а на вопросы православного священника обещал ответить письменно, репутация его, в общем, не пострадала[19].

В середине мая 1864 г. полицейские чины Тюмени были изрядно взволнованы. И было от чего: им наконец-то посчастливилось выследить тайное убежище епископа Савватия, который около двух лет успешно «водил за нос» полицию Зауралья. Вечером 16 мая переодетые в гражданскую одежду городничий и полицейские окружили жилище Н. Проскуряковой, где скрывался Савватий. Первая попытка проникнуть в здание не увенчалась успехом. Привлеченные криками и шумом, к месту события стали собираться тюменские обыватели. Городничий приказал штурмовать дом и арестовать Савватия, но когда городовые, взломав двери, проникли внутрь, старообрядческий архиерей, распахнув окно, ловко выпрыгнул наружу и, воспользовавшись наступавшей темнотой и растерянностью полицейских, скрылся.

При обыске в доме Проскуряковой сыщики обнаружили все имущество епископа, состоявшее из походной церкви, архиерейского облачения и предметов богослужения, полного круга церковных старопечатных книг и чемодана с бумагами и личными вещами Савватия. Городничий еще утешал себя надеждой, что вскоре старообрядческий архиерей будет пойман, но, как выяснилось позднее, Савватию без труда удалось добраться до Ирбита, а оттуда, при помощи местных староверов, выехать в Москву с документами на имя купца Дмитриева[20].

Переждав некоторое время в Москве, епископ Савватий вернулся в епархию. Старообрядческий владыка снова много путешествовал по Зауралью. Причиной этого, помимо прочего, была недостаточная насыщенность края «австрийскими» попами. Савватий энергично принялся рукополагать священников. При этом новые иереи далеко не всегда отвечали предъявляемым к ним требованиям, что дало повод православному миссионеру о. Н. Богословскому не без сарказма отметить, что «в лжепопы берут кого с бору, кого с сосенки, лишь бы только на то было изволение правой руки Савватиевой, его секретаря и поверенного по всем делам, старца Геронтия. Злые языки рассказывали, будто Савватий в прежнее время находился в услужении у этого Геронтия, за что и питал к нему такое доверие...»[21].

Уральские же «австрийцы» не были избалованы вниманием Савватия. Когда они окончательно удостоверились в том, что Геннадий покинул их на долгое время, начались поиски достойной ему замены. В ноябре 1863 г. в Москву была «командирована» матушка Лариса для приискания нового епископа на «осиротевшую» кафедру. Однако дело затянулось, и только после того, как екатеринбургские «австрийцы» в январе 1864 г. направили «покорнейшее прошение» в Московский Духовный Совет, вопрос был решен. Временное управление Пермской епархией было поручено Оренбургскому епископу Константину[22].

Константин (в миру – Козьма Сергеевич Коровин) был уроженцем Верхне-Тагильского завода, где его отец служил «смотрителем лесов и хлебным запасчиком»[23]. Благодаря положению родителя, Козьма был избавлен от необходимости «отправлять заводские работы». Свободное время он уделял чтению, переписке и переплету книг. В конце 1850-х гг. он около года провел в Екатеринбургской тюрьме (по словам православного священника – «за кражу золота»). В 1860 г., по выходе из заключения, Козьма принял монашество. 8 декабря 1862 г. старообрядческий епископ Пафнутий Казанский рукоположил Константина во епископа Оренбургского. Однако вместо Оренбуржья Константин предпочел обосноваться на Среднем Урале в «резиденции», которая находилась в Верхнем Тагиле, в келье, «прилегающей к дому отца его, сзади обширных пристроек», рядом с моленной, «куда можно попасть только тем, кто хорошо знает окружающую местность».

Не успев утвердиться в должности, новый старообрядческий архиерей уже в марте 1864 г. едва не был пойман уральскими властями. 15 марта в Нижне-Тагильском заводе ему чудом удалось скрыться из дома купца В. П. Чеусова, где Константин совершал литургию. Полицейские смогли арестовать только его помощника – архимандрита Викентия (Носова). Однако Константину не пришлось долго наслаждаться свободой: 3 мая 1864 г. епископ был схвачен в Верхне-Тагильском заводе воинской командой под начальством уездного исправника Грена.

По словам очевидца, священника А. Топоркова, операция по поимке старообрядческого епископа была детально продумана и четко исполнена. Вначале присутствие Константина в «резиденции» засвидетельствовал местный церковный староста, который провел разведку под предлогом заказа для храма нескольких экземпляров рукописной разрешительной молитвы. Одновременно секретными караулами были перекрыты дороги на Невьянск и Рудянку. Исправник получил точный план дома и подготовил лестницы на случай штурма.

Рано утром 28 казаков оренбургской команды оцепили усадьбу и, преодолев ворота с помощью лестниц, попали во двор. Сестры Константина пытались задержать непрошеных гостей, но исправник «быстро и решительно» двинулся к келье епископа, захватив его врасплох. При обыске были изъяты монашеские и священнические одежды, документы, книги и т. п.

Под усиленным конвоем епископ Константин был увезен в Екатеринбург, а оттуда в Пермский тюремный замок, в котором пробыл до окончания следствия. 14 июня 1866 г. по распоряжению полицейского управления он был «отпущен на поруки В-Тагильского волостного правления». Его дело рассматривалось Екатеринбургским уездным судом 30 ноября 1867 г., и в результате было решено: «…за обращение Козьмой Коровиным одной из комнат своего дома в публичную молельню... следовало бы подвергнуть взысканию по 206 ст. Уложения о наказаниях, но т. к. по делу не обнаружено, что это действительно была публичная молельня и служила бы сборищем для раскольников... то от этого взыскания его освободить, подтвердив, что в случае новых каких-либо устройств по этому предмету все его строение будет подвергнуто сломке и материалы проданы в пользу приказа общественного призрения»[24].

Константин вернулся домой. Произошедшие события, вероятно, столь сильно его напугали, что он отказался от всяческой более-менее активной деятельности. Его имя больше не встречается в материалах «австрийских» соборов и в отчетах православных священников-миссионеров, не известны и священнослужители, которых бы он рукоположил. Умер епископ Константин 18 сентября 1881 г. и был погребен на верхне-тагильском старообрядческом кладбище.

Арестованный 15 марта 1864 г. архимандрит Викентий, «заместитель» Константина в епархиальных делах, оказался менее «твердым», и в ходе следствия полицейским удалось получить от него подробные показания. Биография Викентия (в миру – крестьянина Василия Михайловича Носова) достаточно примечательна, чтобы остановиться на ней подробнее[25].

Он родился в 1835 г. в с. Городце Балахнинского уезда Нижегородской губернии. В возрасте 8 лет, вспоминает Василий, «по действию своей мачехи, занимавшейся моим воспитанием и стремившейся, конечно, к расположению меня к старообрядчеству, отдан был для обучения грамоте» в скиты. По исполнении 20 лет Василий отправился на Нижегородскую ярмарку, где встретил «австрийского» монаха, который уговорил его переехать в Златоустовский завод. В скиту близ Златоуста Василий «денно и нощно занимался разсматриванием священного писания и отеческих преданий» под руководством старообрядческих иноков. Здесь же он принял монашеский постриг. Руководил этим тайным монастырем «австрийцев» архимандрит Зиновий (ставленник Геннадия). В январе 1859 г. златоустовский скит был обнаружен, а монахи арестованы. Лишь по счастливой случайности удалось спастись Викентию (Василию) и Савватию (впоследствии – епископу Тобольскому). С этого времени судьба ненадолго соединила их. Викентий сопровождал Савватия в его поездках по Сибири, а с 1863 г. – находился при епископе Константине. От имени Константина иеродиакон Викентий участвовал в работе Собора «австрийцев» в Москве в июне – августе 1863 г. После возвращения в Пермскую губернию 6 сентября 1863 г. Викентий был произведен в архимандриты. По существу, именно он руководил (хотя и недолго) деятельностью «австрийцев» на Урале, причем епископ Константин «вручил все управление епархиальное» своему заместителю «с великим восторгом».

Через некоторое время после ареста Викентий был переведен в Верхотурскую тюрьму. По всей видимости, не выдержав тяжести жизни в заключении, он решил получить свободу единственным доступным для него способом – заявив о желании перейти в единоверие (несмотря на настойчивые уговоры и даже угрозы со стороны «австрийцев», в том числе архиепископа Антония и епископа Савватия, неоднократно писавших узнику). 3 мая 1866 г. Викентий был присоединен к православию на правах единоверия, а 9 мая отправлен в Вознесенский единоверческий монастырь Уфимской епархии. В 1867 г. Викентий, которому было разрешено сохранить иноческий чин, был удостоен сана иеромонаха. Дальнейшая его судьба нам неизвестна.

После фактического самоустранения епископа Константина от управления епархией основными действующими лицами среди уральских «австрийцев» стали священники и монахи. Вот имена и характеристики некоторых из них, составленные в конце 1860-х гг. пермским епархиальным начальством в ответ на запрос из столицы: «…находящийся в бегах крестьянин Ильинской волости Семен Яковлев Поносов признается сеятелем австрийского раскола, носит монашескую одежду и называет себя иноком Сергием»; «крестьянин Оханского уезда Иван Иванов Чечкин, посвященный в 1862 г. лжеепископом Геннадием во лжеиереи, отправляет в своем доме богослужения и исправляет между раскольниками все христианские требы. Петр Чесноков ходит по домам с раскольническими книгами и, читая их, расстраивает крестьян»; «лжеиереи Ларион Пьянков и Александр Путин, принявшие рукоположение от Геннадия, исправляют требы и ходят в праздничные дни по домам с крестом...» и т. п.[26]

Когда Чечкин, Путин и Пьянков были арестованы, то при обысках в их домах обнаружили множество образов, книг и других предметов богослужения. Однако местные власти не могли решить, что же делать с «австрийскими» попами дальше. Не знал этого и пермский губернатор, к которому обратились с запросом. Примечательно, что в ответ оханскому исправнику было предписано «учредить строжайший надзор за арестованными лжепопами и оставить их в Оханске впредь до особого распоряжения». Вскоре все трое были освобождены из-под стражи.

Гражданские и духовные власти знали также и о других «австрийских лжепопах»: сылвенском Софонии Панкратове, златоустовском Алексее, шадринском Александре, ялуторовском Иоанне Дубровине, ишимском Макарии Барсукове, «сибирских» Семене и Филиппе, – но обнаружить их никак не удавалось. И хотя генерал Фелькнер приказал «сообщить секретно полиции, чтоб непременно были пойманы», местные исправники вынуждены были рапортовать, что, «несмотря на всевозможные меры, принятые к поимке мнимодуховных лиц, таковых в вверенных им уездах не оказалось»[27].

На Среднем Урале в эти же годы видную роль в распространении «австрийской веры» играли: в Каслях – протопоп Андрей Лобанов, в Ревде – инок Никита (Никон Жуков), в Невьянске – иеромонах Досифей, в Реже – инок Григорий. В Екатеринбурге «важнейшими коноводами раскола австрийской секты» являлись «лжепоп Евсигней», иеродиакон Комментарий (уроженец Миасского завода, в миру – Козьма Гульбин) и священник Карп Ловков.

Об о. Евсигнее (Евсегнии) известно лишь, что он был рукоположен в конце 1850-х гг. и что его долго, но безуспешно разыскивала полиция. Комментарий, в свое время бывший доверенным помощником епископа Геннадия, неоднократно подвергался аресту, но почти всегда избегал длительного тюремного заключения. В 1865 г. именно он, а также бывший насельник златоустовского скита священноинок Паисий (крестьянин Шайтанского завода Красноуфимского уезда Павел Плюскин) поддерживали связь с заключенным в тюрьму Викентием. В 1870 г. Комментарий, уже иеромонах, ездил в Москву «для получения епископского сана, но вследствие жалобы екатеринбургских австрияков Московскому Совету в архиереи не был произведен»[28].

Более 15 лет в Екатеринбурге у «австрийцев» священствовал Карп Ловков, невьянский крестьянин (из часовенных). В марте 1868 г. его задержали в доме мещанина С. М. Хребтикова, при этом была обнаружена походная церковь со всеми принадлежностями. Старообрядческий пресвитер был заключен в тюрьму, но уже через неделю выпущен на свободу. В конце 1870-х гг. К. Ловков оставил «австрийскую» Церковь и возвратился к часовенным, чем «несколько поколебал австрийскую иерархию» на Среднем Урале[29].

Вернемся, однако, к Савватию, которому в 1864 г. удалось ускользнуть от полиции. По настоянию епископа Варлаама и тобольского губернатора его розыски продолжались. Но не дремали богатые покровители раскольничьего архиерея: они подали жалобу на имя министра внутренних дел, в которой аргументированно доказывали, что преследование старообрядческого духовенства, если оно не совершает публичных богослужений, запрещено законом (ст. 60 XIV тома свода законов). Вскоре из столицы последовало предписание сибирскому начальству прекратить поиски Савватия «как не уличенного по делу в открытом богослужении и пропаганде».

После этого прошло более 2,5 лет, в течение которых сибирским властям ничего не было известно о старообрядческом архиерее, хотя он, несомненно, бывал за Уралом. Во время одной из таких поездок по обозрению паствы в феврале 1867 г. Савватий все же был схвачен в глухой тайге в 25 верстах от с. Вагановского Кузнецкого округа Томской губернии в доме крестьянина Л. Ф. Волкова. На допросах он откровенно заявил, что является старообрядческим епископом, но также отметил, что не занимается пропагандой старой веры среди православных. Полицейские чиновники формально не пошли против буквы закона. Они сделали единственно возможное в такой ситуации: продержав Савватия под следствием, летом 1871 г. его препроводили по месту жительства в Тулу (так как по паспорту он числился тульским купцом 2-й гильдии). Примечательно, что, проезжая через Тюмень, старообрядческий архипастырь публично обещал местным раскольникам «бывать у них чаще».

Вероятно, Савватий сдержал данное слово, во всяком случае число поставленных им в Зауралье «австрийских» священников в 1870-х – начале 1880-х гг. еще более выросло. По данным Тобольской консистории за 1881 г., в епархии было не менее 7 «австрийских лжепопов» из крестьян: в Курганском округе – Петр Попов, Филарет Гладков, Григорий Пшеничный; в Тюкалинском – Иван Конев, Кирилл АГАПКв, Федор Пеньков (он же Самарский); в Ялуторовском – Василий Сергеев. При этом П. В. Попов «окормлял духовно» также Ишимский и Тюменский округа[30].

После смерти старообрядческого архиепископа Антония (Шутова) Савватий 10 октября 1882 г. был возведен на Московскую кафедру. 19 марта 1898 г. собор старообрядческих епископов отрешил Савватия от управления «австрийской» Церковью (поводом стало то, что в свое время он давал полиции подписку, что не будет именоваться архиереем). Отправленный на покой «маститый старец» скончался 8 сентября 1898 г. и был похоронен на Рогожском кладбище в Москве.

Преемником Савватия на Сибирской кафедре стал Мефодий (крестьянин д. Выдриха Бийского округа Томской губ. Михаил Михайлович Екимов, он же Кузнецов)[31]. Еще в начале 1860-х гг. он был рукоположен Савватием во священника, а 15 октября 1885 г. хиротонисан во епископа с титулом «Пермский и всея Сибири». Его резиденция находилась в 80 верстах от Томска, в Михаило-Архангельском старообрядческом монастыре, при этом владыка Мефодий редко покидал скит. Именно во время одной из своих нечастых поездок по епархии епископ и привлек внимание властей. В августе 1892 г. Мефодий был арестован в Иркутске, в доме старообрядца Ф. В. Зверева. Ему предложили выбор – или переход в единоверие, или суд и тюрьма. Епископ Мефодий остался верен «древлему благочестию», был осужден и отправлен в ссылку в Вилюйск (в 600 км от Якутска), где и скончался 10 мая 1894 г. (по другим сведениям – 1898 г.).

В 1894 г. старообрядческую Церковь на Урале и в Сибири возглавил епископ Антоний (Афанасий Григорьевич Паромов) (ил. 6)[32]. Он родился в 1855 г. в Невьянском заводе. Первоначально Афанасий (как и вся его семья) принадлежал к согласию беглопоповцев (часовенных), но позже перешел к «австрийцам». В 1883 г. в Михаило-Архангельской обители близ Томска он принял иноческий постриг, а в 1889 г. был поставлен Савватием во священноинока и назначен игуменом этого сибирского монастыря. В сан епископа Пермского и Тобольского Антоний был хиротонисан 14 июля 1894 г. в Глухове, близ г. Богородска Московской губернии.

Ил. 6. Старообрядческий епископ Пермский

и Тобольский Антоний (Паромов)

В августе 1899 г. огромная епархия, которой руководил епископ Антоний, была уменьшена: на Освященном Соборе принято решение об образовании самостоятельной Томской епископии. Первым старообрядческим архиереем на новой кафедре стал епископ Феодосий (из крестьян Сылвенского завода Красноуфимского уезда Пермской губ., принял иночество в 1884 г., в сан епископа посвящен 23 сентября 1899 г., с 26 апреля 1905 г. схимник), которого сменил Иоасаф (в миру – Иоанн Семенович Журавлев, хиротонисан в Москве 12 февраля 1906 г.). В 1911 г. появилась еще одна старообрядческая сибирская епархия – Иркутская, управлять которой было поручено Иосифу (в миру – Яков Исакович Антипин), 18 декабря того же года рукоположенному во епископа с именованием «Иркутский и всея Восточной Сибири».

Деятельность Пермского и Тобольского епископа Антония проходила в несколько иных условиях, чем у его предшественников. Отношение властей к староверию в это время существенно изменилось к лучшему, чем старообрядческий архиерей поспешил воспользоваться. Если в конце 1890-х гг. он редко покидал свою резиденцию на р. Юкса в Томской губернии, то позже, особенно не таясь, Антоний не только совершал частые поездки по епархии, ставил священников, освящал храмы, но и «заводил» старообрядческие монастыри.

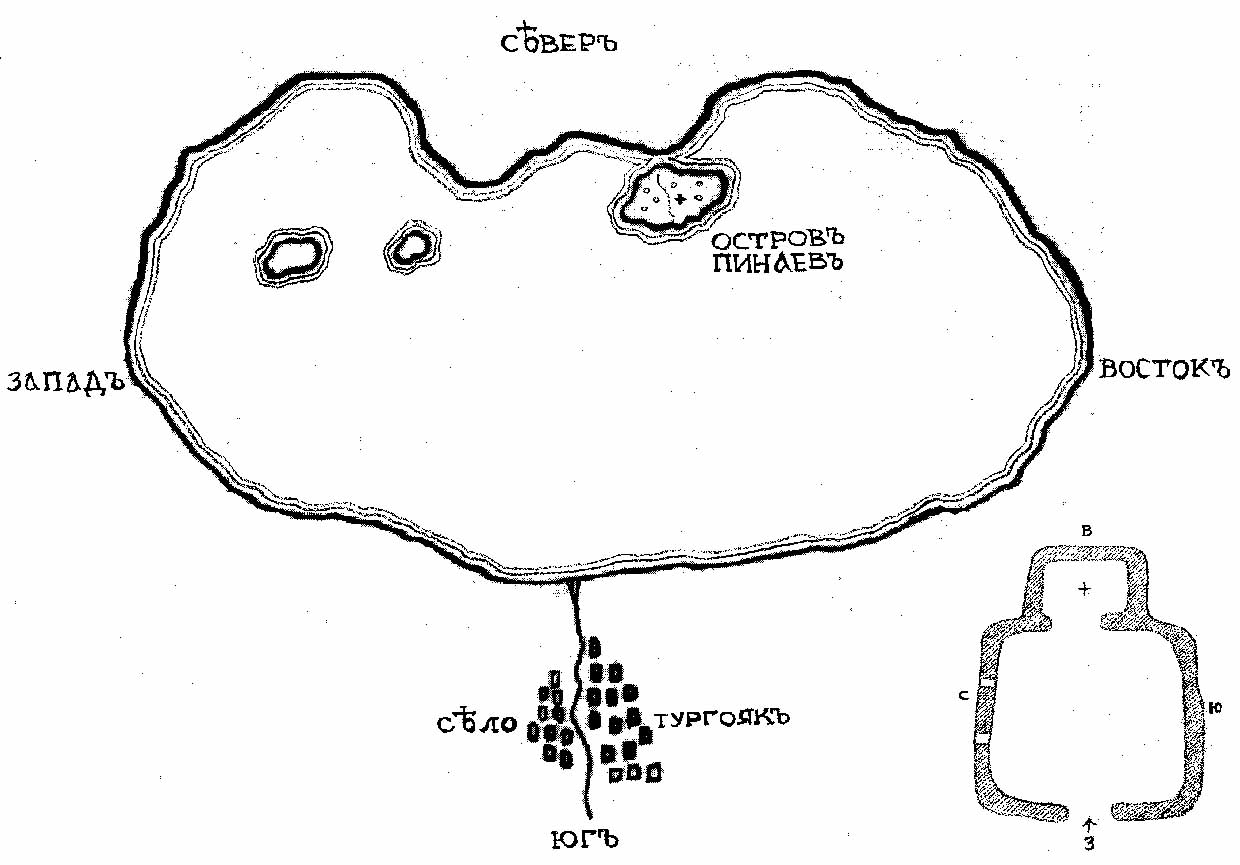

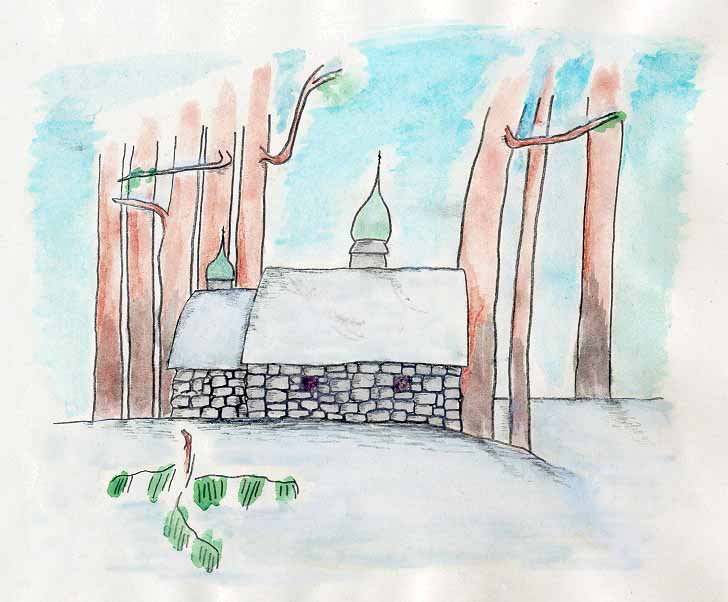

С середины XIX в. и вплоть до начала XX столетия самыми известными «австрийскими» обителями на Урале были уже упоминавшийся нами мужской скит близ Златоуста на оз. Тургояк и женский Никольский близ Миасса. По всей видимости, они были основаны старообрядцами еще в XVIII в. как беглопоповские монастыри. В скиту на острове Пинаевом на оз. Тургояк проживало до 20 иноков (ил. 7). По легенде, передаваемой местными жителями, начало скитской жизни на острове положила некая Вера, бывшая, по преданию, княгиней. Она прославилась своей подвижнической жизнью, и могила ее почиталась старообрядцами как одна из святынь края. Позже здесь возникла мужская обитель: были устроены небольшая церковь, трапезная, кельи для монахов. Местные власти несколько раз проводили «выгонки», однако златоустовский скит неизменно возрождался. Окончательно он перестал функционировать только в конце XIX в., когда каменный храм был не только сожжен, но и частично разрушен, уничтожены кельи старцев и т. п. (ил. 8)[33]

Миасский Никольский монастырь существовал с середины XIX в. до 1924 г. Здесь проживало в среднем 30 – 50 монахинь, кормившихся «своими трудами»: сеяли хлеб, ловили рыбу, держали скотину, огороды. Была выстроена деревянная церковь с колокольней, куда на праздники съезжались богомольцы со всей округи. После разорения обители советскими властями более 60 насельниц отправились в Сибирь, где попытались устроить новый скит, однако безуспешно. Некоторые из них во второй половине 1930-х гг. вернулись в Миасс, тем самым серьезно укрепив местную общину[34].

Ил. 7. План оз. Тургояк с обозначением места скита

и план церкви на Пинаевом острове

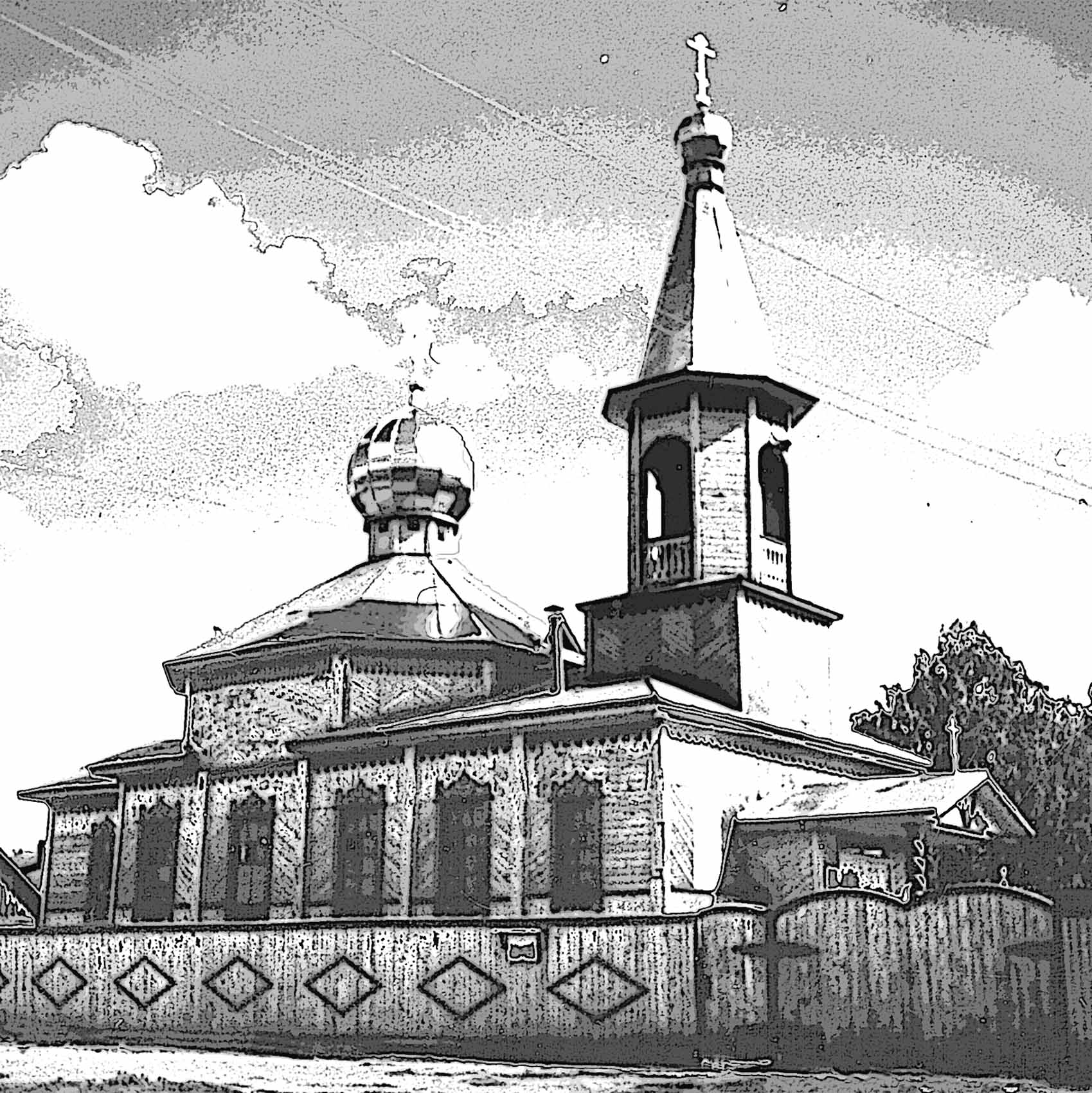

Епископ Антоний, сам прошедший серьезную «монастырскую школу», активно принялся за устройство новых старообрядческих обителей. Так, в Пермской губернии, в нескольких верстах от станции Шамары Урминской волости Кунгурского уезда, на рубеже XIX и XX вв. им были основаны два монастыря – женский Успенский и мужской Вознесенский (ставший резиденцией владыки).

Скиты в урминских и шамарских лесах существовали уже в конце XVIII в., когда Кунгурский уезд был прибежищем беглопоповцев и поморцев. Во второй половине XIX в. Урминская волость стала одним из центров белокриницкого согласия на западном склоне Уральских гор. К началу XX в., например, из 230 жителей д. Шамары (вместе с д. Коптелы) около трети придерживались «австрийского толка». Удаленность от крупных населенных пунктов (а следовательно, от начальства) делала эти места чрезвычайно удобными для строительства монастыря.

Первые известия о желании епископа Антония устроить здесь старообрядческую обитель относятся к 1902 г., когда на имя пермского губернатора А. П. Наумова поступила анонимная записка от одного из сторонников Белокриницкой иерархии. В этом документе неизвестный «австриец» пытался доказать, что жалоба епископа Пермского Иоанна (Алексеева) «на нашего епископа Антония, проживающего в Урминской волости в деревни Шамарах, буть-то-бы он строит какой-то монастырь – выдумка и пустые сплетни». Автор записки уверял, что «постройку ведет Сисой Харитонов Попков. Он строит две крестьянские избы, связанныя одними сенями на своей усадьбе и на свое изживение и для своей надобности, как у него два сына»[35].

Ил. 8. Каменная церковь на Пинаевом острове

Далее, развивая мысль, защитник Антония писал: «…по некоторым взглядам односторонним можно признать весь район Урминской волости скитом, потому как все жители старообрядцы живут разбросано, население очень редкое, где дом, где два, где три, меж их леса и пашни... В таком районе живет и Попков крестьянин Сисой Харитонов. У него сестра вдовая, она присвоила себе подругу, а через нея познакомились с этой месностию и другие некоторые старые три девицы. Они имеют ремесло священное облачение шить, имеется у них свидетельство из ремесленной управы для чюлочного заведения. У них 3 или 4 машины чюлочных. Имеют они и учениц, и вот их составилось шесть штук, или семь, а может и восемь, проживают у Попкова на фатере...»[36]. Квартирантки эти молятся Богу по старым обрядам, но это не запрещено по закону от 3 мая 1883 г.

Поэтому, делает вывод автор записки, не следует обращать «сурьезное внимание на суетное нарекание на нашего епископа. Он человек кроткой и знает статьи закона – к вашим православн. попов не касается»[37]. Хотя власти провели несколько «негласных» расследований, решение по поводу «австрийских» скитов в Шамарах не было принято. После указа 17 апреля 1905 г. о свободе вероисповеданий запретить строительство уже было невозможно, и шамарские монастыри в кратчайшее время «изрядно обустроились и изукрасились».

Главный храм мужского монастыря – во имя Вознесения Господня, освященный в январе 1909 г., был «великолепной и красивой архитектуры. Внутри 5-ярусный иконостас. Келии братии в деревянном 2-этажном корпусе... Невдалеке стоит 2-этажное здание: внизу келарня, вверху – келии его преосвященства и эконома монастыря, иеродиакона Иеронима Воронова. Братии около 25 человек... В монастыре есть библиотечка, в которой много старопечатных, святоотеческих и исторических книг...» (ил. 9)[38]. По-разному сложилась судьба мужской и женской обителей. Перед известными событиями 1917 г. женский монастырь «развивался и процветал, как новыми постройками, так и людьми, а мужской приходил в упадок». Некоторые из скитников переселились на новые места, другие были взяты на войну, третьи – «попали в мирские сети».

Ил. 9. Книга из библиотеки Шамарского монастыря

В 1900 г. началась история с устройством другого старообрядческого монастыря, расположенного на территории Пермско-Тобольской епархии. Один из зажиточных «австрийцев» Ишимского уезда Тобольской губернии. Е. А. Шелухин в 1895 – 1896 гг. совершил поездку по Центральной России, в ходе которой посетил несколько старообрядческих обителей. Вернувшись на родину, он решил устроить монастырь в своем «имении», поскольку не имел наследников. Епископ Антоний благословил начинание, и вскоре сюда приехали старообрядческие монахини из-под Томска. Однако уже в 1902 г. по инициативе православных священников местный исправник опечатал монастырские здания.

За незаконное строительство монастыря Антоний был приговорен к тюремному заключению на 1 год и 8 месяцев, но оставался на свободе, поскольку старообрядцы подали несколько апелляций в различные инстанции. Дело затянулось, а после выхода манифеста 1905 г. старообрядческий епископ и вовсе был освобожден от ответственности.

В 1905 г. особым определением старообрядческого Освященного Собора Е. А. Шелухину было разрешено строительство женской обители. В следующем году с Волги, из знаменитых Черемшанских монастырей, приехала инокиня Акинфа (Здобникова), ставшая игуменьей. В июле 1907 г. 17 монахинь отремонтировали и заселили первый дом, была освящена временная церковь с походным алтарем. Из Черемшан приехал родной брат Акинфы – священноинок-схимник Паисий (Беляев), ставший духовником для сестер обители. Но вскоре в монастыре возникли «внутренние проблемы», вследствие чего матушка Акинфа покинула место настоятельницы[39]. Оставшийся без управления Успенский монастырь вплоть до 1917 г. являл собой довольно жалкое зрелище, а после революции и вовсе прекратил существование.

Упомянув об «австрийских» церквях, необходимо сказать, что довольно долго старообрядцы, приемлющие священство Белокриницкой иерархии, не имели «стационарных» молитвенных домов (кроме, конечно, тайных моленных в скитах). Первое время старообрядческие епископы и священники ограничивались так называемыми «походными церквями», которые имели вид палатки из шелковой или полотняной материи. Преимуществом такого «храма» было то, что он ставился или убирался за считанные минуты.

«Походная церковь» состояла из помоста с навесом над ним. «С трех сторон навес этот был защищен боковыми стенками. В передней части устроен 'алтарь с престолом и жертвенником'. От остального помещения 'алтарь' этот отделен матерчатой переборкой на деревянной раме. В этой раме, соответственно месту нахождения в иконостасе царских врат и боковых дверей, оставлены свободные проходы, которые в соответствующее время закрываются занавесями на гвоздиках»[40].

Моления, совершаемые «австрийцами», обставлялись торжественно и богато: древние антиминсы, церковные сосуды (позолоченные или посеребренные), оправленные в серебро напрестольные евангелия, иконы в дорогих ризах, парчовые златотканые одеяния, множество книг. Сохранилось описание «путевого престола», который у «австрийских» священников часто (особенно в первое время) заменял антиминс: «это небольшая четвероугольная дощечка, вершка 2,5 или 3 в длину и ширину (11,5 – 13,5 см), одетая холщовою срачицею и опоясанная шелковым шнуром, в шелковой сверх одежде с 8-конечным по наружности позумента крестом; на срачице, посередине, изображен чернилами в 4-угольнике осьмиконечный крест, с частью мощей выше креста; на лицевой стороне дощечки кругом следующая надпись: «освящен бысть одикон сей рекше путевый престол Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа великим архиерейским освящением во имя честнаго славнаго Ея Успения Божия Матере, в лето 7362 [т. е. 1853] индикта II, на память преподобныя матере нашея Феодоры Александрийския месяца сентября 11 дня, в пяток при архиепископе Владимирском и всея России Антонии. Дан же бысть иерею благословением онаго же архиепископа, на время гонительное, для совершения на нем безкровной жертвы, всюду на всяком месте, и на пути, а идеже православныя церкви в ослабе, тамо оный да не существует»[41].

Общественные моления «австрийцев» в 1860 – 1870-е гг. совершались, как правило, в домах благодетелей – купцов. Когда число последователей Белокриницкой Церкви в Екатеринбурге стало довольно большим, то они «покушались отнять» у беглопоповцев (часовенных) Никольскую моленную (на берегу Исети, угол улиц Златоустовской и Ночлежной; ныне – Р. Люксембург и Тверитина). «Только благодаря Тарасовым, Блохиным, деды и отцы которых и воздвигли этот храм, австриякам не удалось присвоить его себе»[42].

Лишь в конце 1870-х – начале 1880-х гг. «австрийцам» удалось устроить настоящие храмы. Наиболее значительный из них находился в Екатеринбурге, в бывшей усадьбе Я. И. Расторгуева. Свято-Троицкая церковь старообрядцев, приемлющих священство Белокриницкой иерархии, располагалась в конце Златоустовской улицы, недалеко от Царского моста, на берегу Исети, рядом с каменным 2-этажным особняком, также принадлежавшим обществу старообрядцев (ил. 10). По всей видимости, «австрийцы» купили здание около 1882 г., когда Расторгуев был признан несостоятельным должником, а все его имущество распродано с торгов.

Вероятно, первым настоятелем храма был Иван Семенович Попов (из мещан г. Екатеринбурга). Позже вторым священником в Троицкую церковь был определен Пимен Петрович Огнев. Он родился в 1856 г. в семье крестьянина Богородского уезда Московской губернии. Уже в 1889 г. он упоминается как пресвитер екатеринбургского храма, а после ухода И. С. Попова на покой становится настоятелем. В начале XX в. – протоиерей. Умер 22 августа 1911 г.[43]

Ил. 10.Cтарообрядческая Свято-Троицкая церковь

в Екатеринбурге

Примерно с 1909 г. в этой церкви служил священник Андрей Яковлевич Бердышев. Он родился в 1871 г. в д. Лая Верхотурского уезда. Был рукоположен епископом Антонием во священника около 1907 г. в Никольскую старообрядческую церковь в Лае. Через некоторое время переведен вторым священником в Екатеринбург, а после смерти П. Огнева стал настоятелем Троицкого храма, протоиереем. В 1919 г. А. Я. Бердышев овдовел и в 1920 г., приняв иноческий постриг с именем Андриан, был хиротонисан во епископа Уральского (ил. 11). Участвовал в работе Освященных Соборов в 1925 – 1927 гг. (назван епископом Семипалатинским и Миасским). Был репрессирован, после заключения проживал на родине. Умер в июне 1934 г.[44]

Около 1881 г. была устроена большая моленная в Нижнем Тагиле, в усадьбе купца П. Т. Аксенова. История ее постройки довольно примечательна и, со слов Павла Тарасовича, выглядела так: «Разрешения, говорил он, не дают, если нет 600 душ прихожан, а у нас было только 60 душ. Вот мы и написали по сему случаю заголовок, а потом сряду всех и заставили подписываться: приказщиков, дворников, стряпок и всякую соседскую прислугу... К нашему счастию, проверки не было, а то мы провалились бы потому, что подписывалось много единоверцев и православных»[45].

По словам побывавшего у старообрядцев православного священника, «здание храма каменное одноэтажное, стоит в тесноте среди различных построек; с алтарной стороны примыкают к нему какие-то надворные постройки: каретник, кладовые и пр.; с северной стороны – торговые помещения, а с остальных двух сторон – жилые дома. С улицы ведут ворота, самые простые, даже без изображения на них креста...»[46]. Эта церковь была освящена 1 октября 1882 г. архиепископом Савватием, приехавшим по такому случаю из Москвы. Еще через 23 года (в октябре 1905 г.) над храмом был поднят крест.

Ил. 11. Cтарообрядческий епископ

Семипалатинский и Миасский Андриан

В отчетах православных миссионеров упоминается о существовании моленной в Верхнем Тагиле, будто бы устроенной в конце 1870-х гг. в усадьбе Меланьи Коровиной. Вероятно, эта моленная уже существовала в начале 1860-х гг. во дворе дома отца Меланьи – Сергея Коровина, рядом с кельей епископа Константина. В мае 1864 г. при обыске у Коровина было изъято 33 книги и 83 иконы. В 1894 г. уже сама М. С. Коровина привлекалась «за устройство молитвенных зданий австрийской секты». Тогда власти вновь конфисковали большое количество икон и 27 книг[47]. Во второй половине XIX – начале XX вв. в верхне-тагильском храме «австрийцев» священниками были: Василий Иванович Кульков (челябинский мещанин, которого еще в 1862 г. в звании иподиакона задерживали вместе с епископом Геннадием, позже – настоятель нижне-тагильской церкви, с середины 1890-х гг. – протоиерей; умер в 1901 г.), мещанин Мартемьян Лаврентьевич Иерусалимов (имя которого упоминается в отчете о диспуте с православным миссионером 11 июля 1904 г.; позже – настоятель храма в Тюмени), мещанин Иоанн Максимович Кабанов (упоминается в 1907 г.), Павел Акинфиевич Щепкин (из крестьян Бирского уезда Уфимской губ., в январе 1913 г. перешедший из белокриницкого согласия в православие).

В конце XIX в. было устроено большое молитвенное здание для прихожан шадринской общины «австрийцев» (на углу Набережной улицы и Красного переулка, в усадьбе А. Г. Ушкова). После выхода в 1883 г. «правил, дозволяющих раскольникам иметь свои молитвенные дома, превратно понимая эти правила, [«австрийцы» Шадринска] начали было на видном месте в городе строить себе церковь и уже успели вывести стены до сводов, но были от дальнейшего продолжения работ удержаны гражданскими властями. В устроенном ими здании до 1899 г. располагалась Николаевская церковно-приходская школа»[48]. Моления же по-прежнему совершались в старом храме. Лишь в 1904 г. старообрядцы получили разрешение реконструировать и занять новое помещение. В ноябре 1904 г. Крестовоздвиженская церковь была освящена, а в сентябре 1915 г. над ней были надстроены купола и подняты кресты (ил. 12)[49]. Более четверти века (с середины 1880-х гг.) пресвитером шадринского храма был Тарасий Афанасьевич Хамкин (из далматовских крестьян). После его смерти место настоятеля церкви некоторое время занимал Роман Семенович Топорков (из крестьян Ялуторовского уезда).

В эти же годы существовала моленная в д. Лепихиной (Красноярского прихода), в доме старообрядческого инока Иосифа, завещавшего свое имущество общине. Позже этот дом стал собственностью «австрийского» священника Гордия Герасимовича Лепихина. Этот старовер «прославился» тем, что одновременно был местным пастырем духовным и сельским старостой. Заняв гражданскую должность, Лепихин остриг волосы, «ибо находил весьма неудобным с длинными волосами являться к земскому начальнику и другому начальству». Вскоре его корыстолюбие настолько надоело лепихинцам, что они направили жалобу в Москву архиепископу Савватию. Рассмотрев дело, Савватий в 1893 г. «запретил» Г. Лепихина на один месяц и наложил епитимью – по сто поклонов в день на 6 недель. Архипастырь также рекомендовал священнику «постараться уволиться всевозможными мерами» от гражданской службы, однако Лепихин не внял совету и еще долго совмещал прибыльные должности[50].

Ил. 12. Cтарообрядческая Крестовоздвиженская

церковь в Шадринске

В д. Булатовой того же Шадринского уезда моленная располагалась в доме Марфы Булатовой, где первоначально тоже служил Г. Лепихин. «Эта молельня находится в центре двух единоверческих приходов (Горскинского и Казаковского). Г. Лепихин в ней часто совершает свои служения и приносит громадный вред православию, отделяя раскольников от единоверцев»[51]. После строительства в д. Булатовой в 1907 г. нового храма здесь появился «свой» священник – Дорофей Жуланов. По сведениям миссионеров, в д. Сарапулке (Башкарского прихода) «австрийская» моленная появилась около 1899 г. Священником в ней был Леонтий Шестаков, которого в 1910-х гг. сменил Ефрем Гаврилович Южаков.

В начале XX в. были устроены молитвенные дома (храмы) в деревнях Верхние Таволги (священник Григорий Федорович Матвеев), Лая (Андрей Яковлевич Бердышев; новый храм освящен в 1914 г., настоятель Георгий Малых), Шипеловке (храм освящен в 1913 г.), Подкорытовой, а также в селах Буткинском (иерей Григорий Завьялов), Башкарском (новый храм освящен в январе 1913 г., священник Федор Федорович Пономарев), Четкаринском, Житниковском.

Большая церковь была выстроена последователями Белокриницкой иерархии в Камбарском заводе Осинского уезда. В этом же уезде «австрийские» молитвенные здания имелись в деревнях Большеусинской волости – Жулановой (священники Евлампий Иванович Вяткин и Дорофей Пантелеймонович Жуланов), Малый Дубовик (Климент Маркович Окулов), Большой Дубовик (храм с 1897 г., до этого – моленная; иерей Евфимий Савельевич Новоселов). В 1907 г. была официально зарегистрирована большедубровская община. Вскоре был выстроен Успенский храм, настоятелем в котором стал Онисифор Иовлич Мамаев.

В Кунгурском уезде главными центрами «австрийцев» были общины в деревнях Низкой (священник Александр Черемухин), Лушковой (Ефим Миронович Путин и Венедикт Герасимович Шистеров), Песковой (Григорий Васильевич Россихин). В этом же уезде находились и два старообрядческих монастыря, о которых мы уже упоминали выше.

Старообрядцы Чердынского уезда еще в 1857 г. узнали о том, что в пределах Вятской губернии имеются «австрийские» священники. Вскоре к новому направлению староверия присоединился местный крестьянин Исаев, а вслед за ним – семья его брата Иллариона. В 1876 г. в Чердынский уезд был рукоположен первый «австрийский» священник – Григорий Иванович Ефремов в д. – Подкино Юмской волости (в 1894 г. он перешел в православие). С 1885 г. здесь служил священник Григорий Антонович Подкин. Существовала небольшая община в д. Васькино (с 1902 г. иерей Агапий Илларионович Исаев), где в 1908 г. была заложена Успенская церковь[52].

В Красноуфимском уезде наибольшее число «австрийцев» проживало в Сылвенской и Каргинской волостях. Первый в этих краях священник Белокриницкой иерархии – Сафоний Панкратов – был рукоположен еще в 1861 г. Он служил в Сылвенском заводе вплоть до своей кончины в 1879 г. Довольно долго богослужения проводились в доме крестьянина Галактиона Ржанникова, однако в начале 1880-х гг. представители местной администрации конфисковали всю церковную утварь, иконы и книги, а моленную запечатали. Более 20 лет старообрядцы не имели постоянного храма. Литургия, например, совершалась в поле, в полотняном алтаре. Лишь в начале XX столетия положение изменилось: появились стационарные молитвенные дома. В это время Сылвенским приходом руководили священники Иоанн Верхотуров и Иоанн Иванов[53].

Самое большое число австрийских молитвенных домов на западе Пермской губернии было сосредоточено в Оханском уезде, особенно по берегам р. Сепыч: в д. Ожеговой (Никольская церковь, с 1883 г. настоятель Феодор Тимофеевич Политов), храм в с. Вознесенском и три – поблизости (д. Лужково, Хрустальная и Томилово), на заводах Юго-Кнауфском (священник Василий Сергеевич Рукавицын, позже переведен в Пермь), Рождественском (Савватий Кузьмич Старцев).

Значительным австрийским центром в конце XIX – начале XX вв. была д. Петрушата Кленовской волости, Оханского уезда. В 1901 г. из-за «безобразий» местного белокриницкого священника Иллариона (вероятно, речь шла о рукоположенном в иереи еще епископом Геннадием Илларионе Семеновиче Пьянкове, которого современники характеризовали как человека весьма грамотного, но большого любителя спиртного) произошел раскол среди «австрийцев». Илларион был запрещен епископом Антонием, а на его место определен Савватий Степанович Плотников. Однако старый иерей не покорился, и довольно долго в деревне одновременно действовали две общины[54].

В Павловском заводе моленная по внешнему виду напоминала «дом простой, сельской постройки, без окон на улицу. С южной, западной и северной сторон молельня обсажена высокими тенистыми деревьями. Смотря с улицы на молельню, незнакомый с местностью, пожалуй, подумает, что это не молельный дом, а хлебный амбар или что-то подобное… Молельня состоит из трех комнат: первая – продолговатая передняя; вторая – вроде сторожки, в которой богомольцы собираются в ожидании служб; третья – самая молельня, наподобие маленькой церкви. Иконостас с царскими дверями отделяет среднюю часть молельной от алтаря. По сторонам иконостаса клиросы. Алтарь возвышен противу средней части на одну ступень… Антиминс представляет собой квадратную доску в пол-аршина [около 35 см], обшитую в полотно; посредине этой доски что-то вставлено и зашито, вероятно, мощи… По сторонам молельни развешены медные складни. Лики на иконах иконостаса написаны по желтому фону черными линиями»[55]. Священниками в этой церкви, освященной во имя апостолов Петра и Павла, были представители семейства Сальниковых – Исидор Феодосиевич и Феодор Исидорович.

Расположенный поблизости Очерский завод уже в 1870-е гг. был крупным центром «австрийского» согласия. Православный миссионер не без сожаления писал, что «местные 'крезы' – Шердаковы, Селивановы, Путины – раскольники. Некоторые из местных властей и волостной писарь Пашихин – раскольники»[56]. Не удивительно, что «богослужебная обстановка очерской молельни богаче павловской. Алтарь с южной и северной сторон имеет узкие боковушки. Боковушки отделены от алтаря дощатой стенкой в пояс человека, так, что свободно можно видеть каждому, что делается в алтаре…»[57]. В начале XX в. священниками в этом храме служили Лев Антонович Денисов (позже – протоиерей, накануне 1917 г. переведен на родину – в д. Окунево Ишимского уезда Тобольской губ.) и Иоаким Афанасьевич Оськин (в 1917 г. возведен в протоиереи).

Старообрядческие общины северных уездов Уфимской и Оренбургской губерний традиционно имели крепкие связи с «австрийцами» Пермской епархии. Примечательно, что вопрос о их фактической принадлежности к той или иной епархии был одной из важных тем, обсужденных на Освященном Соборе епископов в августе 1910 г. Инициатором конфликта стал Самарский епископ Порфирий (Маничев), жаловавшийся на то, что епископ Антоний проводит богослужения в населенных пунктах Уфимской губернии. Однако в официальном постановлении Собора дело было решено в пользу пермского архиерея.

«Австрийские» церкви были возведены в Кусинском заводе (священник Иоанн Гусев), в селах Корлыханове и Рухтино, в д. Нагуши Златоустовского уезда (И. Ельцов, И. Кудрин, Д. Швалев). В самом Златоусте «общество старообрядцев, приемлющих белокриницкое священство», состояло в начале XX в. приблизительно из 300 человек. У них имелся каменный храм, «по наружному виду довольно приличный, с главою и крестом», на Большой Барочной улице. В разные годы здесь служили священниками Тимофей Иванович Вотинов (арестован в 1887 г., умер в ссылке), Марк Тимофеевич Карюков и Роман Горшков.

Среди «австрийских» общин севера Оренбургской губернии особенно выделялась миасская, но о ней мы расскажем отдельно. Кроме того, старообрядческие церкви находились в Челябинске (иереи А. И. Кульков и В. Д. Шипулин, который позже перешел к единоверцам), поселках Таяндинском (Д. Пургин) и Погорельском (А. Фаддеев). В 1917 г. была освящена Петропавловская церковь в станице Коельской. Самый «южный» моливенный дом в епархии находился в г. Верхнеуральске (460 км на юг от Челябинска). Правда «своего» священника здесь не было, а духовно окормлять «австрийцев» приезжали иереи из Миасса.

В Тобольской губернии, территория которой тоже частично входила в состав Пермско-Тобольской старообрядческой епархии, «особенно счастливы на австрийцев» были Ишимский и Тюкалинский округа. Здесь «белокриницких» в конце XIX – начале XX вв. духовно окормляли старообрядческие иереи Е. Р. Давыдов, Г. Еремин, П. С. КарГАПКлов (впоследствии – инок Паисий), П. Т. Мишкарев, Г. А. Плюсин, Р. Ф. Семенов, М. Сугатов, Д. К. Узлов, П. К. Узлов, М. Р. Чемякин и др. В собственно «зауральских» уездах – Тюменском, Ялуторовском и Курганском – «австрийцев» было не так много. Храмы и моленные имелись, например, в Емуртле (община зарегистрирована 29 сентября 1907 г., хотя существовала она (как и церковь) с гораздо более раннего времени; настоятель Е. П. Топорков), деревнях Костоусовой (Н. В. Попов, затем – Е. Овчаров), Ново-Першиной (Ф. Евдокимов), Савиной (Ф. П. Савиньков). Большой популярностью пользовалась «тюменская молельня, содержимая известным фабрикантом Кузнецовым, славящаяся здесь по своему богатству на всю округу»[58]. В Тюмени священниками в «австрийской» церкви во имя иконы Богородицы Тихвинской в разные годы были Мартемьян Иерусалимов, Павел Вшивков, а место председателя общины долгое время занимал купец Александр Федорович Гусев.

Следует отметить, что именно богатые купцы были настоящими руководителями «австрийского» согласия в Сибири и на Урале (как, впрочем, и по всей стране). Назовем лишь некоторые наиболее известные на Среднем Урале имена крупных предпринимателей, являвшихся сторонниками Белокриницкой иерархии.

Ушковы[59] Бывший крепостной Демидовых Климентий Константинович Ушков, разбогатевший на поставках продовольствия на заводы, мукомольном деле и торговле, получил вольную за постройку на свой счет деривационного канала между реками Черной и Тагилом. Его сын Михаил был владельцем нескольких крупчаточных мельниц на Исети. В 1857 г. М. К. Ушков основал в с. Арамильском Екатеринбургского уезда Знаменскую суконную фабрику, вскоре ставшую крупнейшим предприятием отрасли на Урале. Ранее уже говорилось, что именно на фабрике Ушкова находилось одно из убежищ епископа Геннадия.

Ревнителями «древлего благочестия» были также и следующие представители фамилии – купец 1-й гильдии Лев Михайлович Ушков и его братья Дмитрий, Евтихий, Константин. К слову сказать, жена последнего, Мария Васильевна, в 1880-е гг. была владелицей усадьбы в Екатеринбурге на ул. Солдатской, 82 (ныне Красноармейская), где располагалась женская старообрядческая община «австрийцев».

Л. М. Ушков был предпринимателем новой формации. Он не только возглавлял фабрику в Арамиле, но и оставил о себе память как об инженере-изобретателе, страстном охотнике и натуралисте. Его статьи о природе и охоте печатались в местной и столичной прессе. Известна и общественная деятельность Л. М. Ушкова: он неоднократно избирался гласным Городской думы и уездного земского собрания, был членом городской управы, уездного податного присутствия, одним из попечителей реального училища. Кризис начала 1890-х гг. серьезно ударил по его производству. Отчаянные попытки купца расплатиться с долгами не увенчались успехом, и в 1892 г. Л. М. Ушков покончил жизнь самоубийством.

Другая линия фамилии происходила от Арефия Константиновича (брата К. К. Ушкова). Его сын Гавриил тоже занимался торговлей и мучным производством, включив в сферу своих коммерческих интересов Шадринск. Из потомков наиболее известен его сын Амплий Гаврилович, купец 2-й гильдии, уже постоянно проживавший в Шадринске. Он также был не только крупным предпринимателем (суконные лавки в Екатеринбурге и Ирбите, суконно-ткацкая фабрика в Шадринске), но и видным общественным деятелем: в середине 1890-х гг. занимал пост Шадринского городского головы, участвовал в работе разных благотворительных организаций. Старообрядческий молитвенный дом, устроенный А. Г. Ушковым в своей усадьбе, лишь немного уступал екатеринбургскому храму «австрийцев» по богатству внутреннего убранства.

Козицыны[60]Родоначальником купцов Козицыных следует считать Козьму Степановича, также бывшего крепостного Демидовых (скорее всего на Черноисточинском заводе). В 1852 г. он уже числился троицким купцом 2-й гильдии. Напомним, что этот район Оренбургской губернии во второй половине 1850-х гг. стал базой проникновения «австрийцев» на Южный и Средний Урал. Козицыны проживали в Миассе, который был не только крупным центром торговли, но и центром староверия. Вероятно, именно о К. С. Козицыне упоминал в 1847 г. в письме Г. Ф. Казанцеву архиепископ Аркадий (Федоров): «Козицын толковал, что митрополит (белокриницкий. – С. Б.) будет посвящать епископа, а он – священников, сии же для исполнения треб должны поступить к раскольникам и они с чистой совестию их принимать будут, в том числе и он, Козицын»[61].

Сын Козьмы Осип главную ставку в своем бизнесе сделал на золотодобычу. Возможно, это стало одной из причин переезда семьи в Екатеринбург, так как здесь были сосредоточены структуры горного ведомства по делам золотых приисков. В 1880 г. О. К. Козицын приписался во 2-ю гильдию екатеринбургского купечества. Он неоднократно избирался в гласные Городской думы, в 1882 – 1884 и 1888 – 1891 гг. был гласным уездного земства. Осип Козьмич пользовался большим авторитетом у екатеринбургских «австрийцев», он длительное время был одним из попечителей Свято-Троицкой церкви, а в начале 1890-х гг. сменил М. К. Чеканова в должности старосты храма. Скончался О. К. Козицын в 1900 г.

Из трех его сыновей лишь Сергей и Владимир принимали участие в жизни «австрийской» общины Екатеринбурга. Сергей Осипович, являвшийся служащим городской управы, занимавший пост «заступающего место городского головы» (т. е. заместителя), продолжительное время был и председателем совета Свято-Троицкой общины. Он скончался в 1916 г. и так же, как его родитель, был похоронен на екатеринбургском старообрядческом кладбище.

Владимир Осипович был женат на Анне Михайловне (урожденной Ушковой, сестре Л. М. Ушкова) и после смерти шурина некоторое время управлял Знаменской фабрикой. В истории Екатеринбурга он больше известен как руководитель черносотенного «Союза русского народа», однако знали В. О. Козицына и в старообрядческой среде. Именно он в 1894 г. был доверенным лицом М. С. Коровиной в деле о незаконном строительстве «австрийской» моленной в Верхнем Тагиле[62]. Потерпев ряд финансовых и политических неудач, В. О. Козицын уехал в Миасс. Позже он вернулся в Екатеринбург и проживал здесь до 1919 г.

Дочь О. К. Козицына София вышла замуж за екатеринбургского купца 2-й гильдии Степана Ивановича Афонина (род. ок. 1850 г.)[63]. Он был владельцем нескольких бакалейных лавок и «пряничного заведения». Кроме того, ему принадлежали 6 лавок в Ирбите, а также 7 домов в Екатеринбурге. В 1884 – 1888 гг. он избирался гласным Городской думы. О. К. Козицын привлек зятя и к добыче золота: в начале XX в. С. И. Афонин был владельцем более 30 приисков на Урале и в Сибири. После смерти тестя именно С. И. Афонин удостоился избрания на должность старосты «австрийской» общины.

Среди представителей других известных фамилий, последователей Белокриницкой иерархии, необходимо назвать купцов Чекановых Александра и Мартина Кирилловичей, совладельцев фаянсовой фабрики на ул. Бороздинской в Екатеринбурге. Их отец, Кирилл Прокофьевич, происходил из крестьян Богородицкого уезда Московской губернии. Он перебрался на Урал в первой половине XIX в. В 1846 г. «завел» гончарное заведение в Екатеринбурге, а в 1863 г. «приписался» во 2-ю гильдию местного купечества. М. К. Чеканов (род. в 1840 г.) в 1880-е гг. некоторое время возглавлял общество Свято-Троицкой старообрядческой церкви. Он был женат на Анфисе Федуловне (урожденной Шуровой), сестре еще одного «австрийца», купца 2-й гильдии Андреана Федуловича Шурова (1850 – 1910). Отец Шурова, Федул Семенович, был уроженцем д. Елизарово Московского уезда Московской губернии. После переезда на Урал некоторое время служил приказчиком в нижне-тагильской лавке «торгующего крестьянина» Т. М. Аксенова (отца уже упоминавшегося нами П. Т. Аксенова), а позже сам владел мануфактурной лавочкой. А. Ф. Шуров с 1884 г. числился купцом 2-й гильдии. Он был владельцем гончарно-посудной фабрики на ул. Бороздинской, которая перешла к нему от тестя, Симона Панфиловича Афонина. В конце XIX – начале XX вв. А. Ф. Шуров неизменно входил в состав попечительского совета «австрийского» храма. В 1900-е гг. он отошел от коммерческой и производственной деятельности, передав управление гончарно-посудным заведением сыну, а надзор за торговлей (посуда, хрусталь, фарфор, фаянс) – жене Марфе Симоновне.

Несомненно, что с Чекановыми и Шуровыми были тесно связаны и другие купцы-»австрийцы» – Семен и Сергей Васильевичи Янины, отец которых также был выходцем из Подмосковья. Дело в том, что братья имели посудные магазины в Екатеринбурге. В Ирбите они тоже торговали в «хрустальном» ряду. Семен Янин помимо этого занимался реализацией листового стекла, зеркал, мебели, ламп и т. п. Как и его партнеры по бизнесу, Семен Янин числился среди попечителей «австрийского» молитвенного дома. После смерти С. И. Афонина С. В. Янин был избран старостой старообрядческой общины. Дочь Семена Васильевича Анфиса в 1910 г. вышла замуж за Ф. В. Янченко, известного уральского предпринимателя, владельца обойно-пакетной фабрики, деятельного члена «австрийского» согласия. К элите екатеринбургского купечества принадлежали также «австрийцы» А. Е. Калинин (в начале XX в. занимавший пост «епархиального казначея»), А. В. Бородин, И. С. Соколов.

Заметную роль в деловой и общественной жизни играли «австрийцы» и в других городах Урала, например верхотурский купец Павел Тарасович Аксенов, один из крупнейших в уезде торговцев мануфактурными товарами. На его средства была выстроена моленная во дворе аксеновской усадьбы в Нижнем Тагиле. «Кроме торговли Аксенов имел три небольших дома по Уральской улице, сдававшихся под квартиры. Большой каменный двухэтажный дом в переулке сдавал под купеческий клуб. Здесь проводились вечера с благотворительной целью. Ставились любительские спектакли, проводились маскарады. Был и игровой зал, где местные и приезжие богатые люди играли в карты»[64]. В начале XX в. нижне-тагильскую общину возглавлял купец 2-й гильдии Никита Моисеевич Гущин[65]. В Лайском заводе владелец самого большого состояния купец Акинфий Автономович Шатов не только был инициатором создания общины и ее бессменным руководителем, но и главным «спонсором» строительства храма[66].

В перечне наиболее авторитетных «церковно-общественных деятелей старообрядческой церкви», опубликованном в «австрийском» Старообрядческом календаре на 1908 г., также встречаются имена уральцев, например представители известных купеческих фамилий Андрей Петрович Путин и Павел Степанович Шердаков из Очерского завода[67]. Оба они торговали бакалеей и галантереей в Оханском уезде; кроме того, Путин специализировался на продаже соли и рыбы, а Шердаков – муки и зерна. В этом же уезде, в с. Вознесенском, располагалась «штаб-квартира» купцов Петра и Ивана Катаевых, наследников Афанасия Панфиловича Катаева – «австрийца», известного далеко за пределами волости, почетного попечителя Покровской старообрядческой церкви.

Одной из важнейших задач, стоявших перед представителями Белокриницкой иерархии на Урале, было привлечение на свою сторону новых последователей, причем не только из среды крупного купечества, но и из крестьян. Ранее говорилось, что уже в 1850-е гг. руководители «белокриницких» вели активную пропаганду среди старообрядцев. Они не оставили этой деятельности и в более позднее время. Особенностью периода, начавшегося еще в 1880-х гг. и длившегося вплоть до 1905 г., было усиление «идеологического» давления на «австрийцев» со стороны Православной Церкви. Если раньше основным методом борьбы с белокриницким согласием были преимущественно репрессивные меры, то с конца XIX в. все чаще применялся метод убеждения. Характерно, что если в 1860 – 1870-е гг. «австрийская секта» не упоминалась в числе наиболее опасных, то в конце XIX – начале XX вв. православные миссионеры в один голос заявляли, что «самой вредной частью раскола нужно считать, несомненно, австрийское согласие. С ним-то, по преимуществу, и приходится считаться в нашем крае».

Примечательно, что многие миссионеры, выступавшие на Урале противниками «австрийцев» на различных диспутах о вере, в недавнем прошлом сами были старообрядцами. Из наиболее известных имен можно назвать, например, единоверческого священника Михаила Сушкова (бывшего нижне-тагильского наставника часовенных)[68]; знаменитого полемиста, «синодального миссионера» о. Ксенофонта Крючкова, который принял единоверие в 1878 г., а до этого тоже руководил беспоповцами в с. Поим Пензенской губернии[69]; миссионера-священника Льва Ершова, который до своего обращения в православие в 1894 г. был одним из самых грамотных и деятельных членов федосеевской общины в Красноуфимске[70]; бывшего руководителя «австрийцев» Юго-Кнауфского завода Василия Ефимовича Коноплева, который принял монашеский постриг с именем Варлаама и в 1894 г. стал настоятелем православного миссионерского Белогорского монастыря[71]; вскоре после своего обращения в единоверие (1903 г.) миссионерской работой среди бывших прихожан занялся Даниил Семенович Колегов (ранее священник Белокриницкой иерархии в Нижнем Тагиле)[72].

Немало неприятностей пришлось пережить «австрийским» начетчикам во время публичных бесед со старообрядцами-беспоповцами. На Среднем Урале частым гостем был, например, знаменитый на всю Россию слепец А. А. Коновалов (спасово согласие). В начале XX в. «белокриницким» активно противодействовал защитник часовенных А. Т. Кузнецов.