- Михеева А.А. «От Рождества до Крещенья нету запрещенья»: святочное ряженье в русской культуре

- Белобородов С.А. Старообрядцы Урала: мифы и реальность

- Михеева А.А., Печняк В.А., хор "Анести". Древнерусское пение на Урале

- Щербакова Н.С. Долив утрат бумажной массой на вакуумном клине

- Боровик Ю.В. Старообрядцы уральского города XVIII-XX вв.

- Белобородов С.А. История старообрдчества на Урале

- А.А. Михеева. Русский духовный стих: пять веков бесстрашия

- П.И. Мангилев, прот. 12 веков Библии в России: история изданий и переводов

- Пихоя Р.Г. Историк в потоке времени

- Н.В. Ануфриева. Грех и добродетель в изображениях христиан: предупреждения и наставления

- А.А. Михеева. Музыкальная культура старообрядчества

- И.В. Починская. Православное книгопечатание в восточнославянских землях XVI века

- И.В. Починская. Толковый Апокалипсис Новейшего времени

- Н.В. Ануфриева. Ф.И. Буслаев (13.04.1818–31.07.1897): к юбилею ученого

- А.А. Михеева. Как создавались рукописи? (На примере кириллической традиции)

Музыкальная культура старообрядчества

Старообрядчество представляет собой отдельное направление в русском Православии, продолжающее традиции Церкви до реформы патриарха Никона середины XVII в., т. е. старый обряд. Как правило, под старым обрядом подразумевают двуперстное крестное знамение, пение «аллилуиа» дважды, а не трижды, хождение крестным ходом «посолонь» (за солнцем) и т. п. Никон провел реформу, чтобы унифицировать обряды Русской Церкви с другими православными церквями. В результате в русскую культуру проникло множество европейских заимствований, шедших через Украину. Старообрядцы отвергли новшества и сохранили исконные древнерусские традиции, которые включают не только способы крестить лоб и ходить крестным ходом. Раскол привел к тому, что из господствующей Церкви постепенно ушел целый пласт богатейшего музыкального наследия древней Руси, которое сейчас реконструируется различными неравнодушными деятелями. Однако реконструкция не передает во всей полноте живую традицию, а староверы сохранили и развили непрерывную, древнерусскую певческую традицию.

Богослужебное пение

Церковное пение пришло к нам вместе с христианством из Византии. Долгое время само понятие о музыке на Руси отождествлялось именно с пением, а слово «мусикия» (музыка) появляется лишь в XVII в. и связывается с инструментальным исполнением. До XVII в. игра на музыкальных инструментах воспринималась как греховное искусство, в отличие от пения. Вот почему на русских православных богослужениях отсутствует инструментальное сопровождение, а староверы долго отвергали инструментальную музыку вообще.

Византия дала Руси уникальную нотную запись (нотацию, отличную от заимствованной в XVII в. из Европы), познакомила с жанрами гимнографии – неизвестным для славян видом высокого музыкально-поэтического творчества. Русь переняла целую систему специальных богослужебных книг.

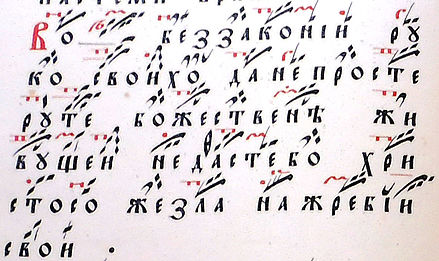

Византийское нотное письмо относится к невменному виду письменности, в котором мелодия фиксируется не с помощью привычных нам нот на линейном стане, а с помощью специальных значков, символов, имеющих как музыкальное, так и сакральное значение. Русская Церковь не обошлась лишь заимствованием нотной грамоты, но, как и в случае с алфавитом, создала собственную систему музыкального письма. Более того, в древней Руси существовали разные виды нотации, которые развивались и исчезали вплоть до XVII в. Старообрядцы унаследовали несколько из них, но наиболее распространенной сегодня (а для подавляющего большинства староверов единственной) является знаменная нотация. Знаменами называют значки, которыми записывается мелодия, отсюда и обозначение всего типа письма (также говорят «петь по крюкам» или «по солям»).

Богослужебные распевы старообрядцев исполняются в системе древнерусского звукоряда, который принципиально отличается от привычных нам мажорных и минорных гамм. Последние всегда тяготеют к одному главному тону (как, например, до мажор – к «до», ре минор – к «ре»). Древнерусский звукоряд не централизован, в нем нет главного тона, к которому тянутся остальные звуки. Поэтому мелодия разворачивается горизонтально, и невозможно сказать, чем она закончится, пока не прослушаешь всю ее до конца. Такой музыкальный строй не предполагает разложения мелодии по партиям, все богослужебные песнопения староверы исполняют одноголосо.

Согласно древней церковной традиции богослужебное пение существует в рамках т. н. осмогласия – системы 8-ми стандартных распевов (гласов), которые исполняются друг за другом в соответствии с церковным календарем. Начиная с Пасхи первую неделю поется 1-й глас, вторую – 2-й и т. д. Когда все 8 гласов спеты, снова звучит первый, второй, третий... Все гласы повторяются за календарный год 6 раз (т. е. образуют 6 «столпов», отсюда другое название знаменного пения – столповое).

Мелодии гласов действуют по определенным законам, выражающим важнейший художественный прием средневековья – метод уподобления. Древнерусские храмы создаются по образу Софийского собора в Царьграде, иконы – по иконографическим образцам, литературные сюжеты повторяют сюжеты Священного Писания, жития святых создаются по агиографическим шаблонам. В древнерусской богослужебной традиции почти каждая жанровая группа песнопений обладала своим кругом мелодических образцов – «подобнов», по которым можно было отличить светильны, псалмы, величания и т. д. Мелодии осмогласных песнопений внутри даже отдельного гласа строятся по тому же принципу уподобления: каждая пропеваемая строка следует определенным мелодическим моделям, присущим данному конкретному гласу. В строки вплетаются попевки – устойчивые мелодико-графические (т. е. с характерным написанием на крюках) формулы. Каждый глас обладает своим набором попевок. Мелодия гласа, таким образом, строится не из отдельных звуков, нот, а из типичных музыкальных фраз, словно собирается по кирпичикам. В наиболее торжественных песнопениях использовались фиты – тоже стандартные музыкальные формулы, но более распетые, длинные, в которых на один слог текста может приходиться не один десяток звуков. В местах, где пропеваются фиты, мелодия как бы зависает и парит, что восходит к византийской традиции украшения пения.

Распевание песнопений по образцам, исключительное следование канону, тем не менее, не стесняло творчество распевщиков, т. к. канон в средневековом искусстве всегда идет рука об руку с вариативностью. И в древности, и сегодня у староверов существует масса локальных вариантов исполнения гласов, строк, попевок. Таким образом, правило канона, идея цельности и порядка переплетались с идеей бесконечности, также выражаемой в церковном искусстве.

В то же время понятие гласа не ограничивается напевом, оно связано с характером и содержанием самого текста. Богослужебные тексты тематически распределены, как по полочкам, между гласами. Поэтому каждому гласу присущ свой собственный характер, в котором идейное содержание раскрывается и в звучании, в интонации напева. Для церковного пения характерно неразрывное единство мелодии и текста молитвы, а также литургического действа, совершаемого в данный момент. Церковная музыка никогда не была лишь элементом украшения службы. Старообрядцы до сих пор подчеркивают, что пение на службе вовсе не обязано быть красивым, для них куда важнее строгость исполнения, чтобы красота мелодии не уводила ум от молитвы. Другая важная составляющая – соборность молитвы, чтобы голос и ум каждого молящегося вплетался в эту одноголосую мелодию и звучал как единый порыв «единых уст и единого сердца».

Гласовая система имеет и чисто практическую сторону. Знание гласов дает возможность всем объединяться в пении и каждому певцу без помощи композитора распевать множество богослужебных песнопений, в том числе по тексту, не содержащему записи мелодии. Осмогласие избавляет слух от бесконечной пестроты напевов и закладывает основу для прочной певческой традиции. Не все служебные песнопения исполняются на гласы, но осмогласие составляет каркас, основу службы, обеспечивает целостность каждого отдельного и всего круга богослужений.

В это богослужебное единство вплетается и чтение различных текстов, над которыми в древности тоже ставились знаки, указывающие на интонацию. Здесь имеется в виду не восклицательная или вопросительная интонация, но близкая к пропеванию, к мелодии. Чтение в древности и во многих старообрядческих общинах сегодня совершается по погласицам – своего рода напевам. Если песнопения предназначены для хорового исполнения и имеют строгую ритмическую организацию, то мелодическая строка погласицы приспосабливается под предложения разной длины и содержания, из-за чего варьируется не только ритм, но и, отчасти, напев. Поэтому погласицы не фиксируются крюками и передаются из поколения в поколение устно. Их исполнение всецело в руках одного чтеца, он привносит индивидуальные черты, которые все же не должны идти в разрез с самим строем, смысловым содержанием погласицы.

Многое сегодня у староверов отдано на откуп устной традиции: не только чтение, подобны и гласы можно исполнять наизусть. Существует и такое явление, как напевка – устная локальная версия распева. От постоянного, ускоренного и небрежного исполнения заученные мелодии упрощаются, в их основе остаются только опорные тона, двузвучные слоги становятся однозвучными, ритмическое разнообразие сглаживается, появляются новые случайные звуки – так и рождается напевка. С годами она входит в традицию и образует как бы новый распев, а затем влияет уже и на исполнение песнопений по крюкам – большинство знамен и попевок поют уже по привычке, как в напевке. Таким образом, у каждой общины возникает своя напевка, а в некоторых случаях и у каждого клироса (хора) в одной общине (в соответствии с древней традицией многие стараются иметь два хора, т. к. устав предписывает исполнять целый ряд песнопений двумя хорами попеременно). Кроме того, есть староверы, забывшие крюковую грамотность и все песнопения исполняющие наизусть.

Для старообрядческих хоров характерна народная манера исполнения, которой присущи специфические вокальные техники. Во-первых, принцип звукоизвлечения – пение открытым звуком, с использованием гортанных и носовых тембров, как правило, в довольно низком регистре. Во-вторых, цепное дыхание, когда певчие снимают и берут дыхание не одновременно, а по очереди, по цепочке, что обеспечивает непрерывность звучания. В-третьих, во многих хорах, несмотря на постулируемое одноголосие, допускаются незначительные расхождения голосов (не исполнение нескольких самостоятельных партий, а только подголоски, характерные для русского песенного искусства). В-четвертых, в непрофессиональных хорах часто можно услышать «подъезды» – скольжение от одного звука к другому, а не исполнение каждого из них аккуратно, отдельно. В-пятых, старообрядцы часто допускают огласовку согласных – вставляют лишние гласные (например, «звезыда», «земыля»), что характерно для русского народного пения. Помимо такой огласовки, есть еще одно явление, заслуживающее отдельного упоминания – хомония.

Хомония, или же наонное, раздельноречное пение – тоже, по сути своей, исполнение богослужебных текстов с добавлением излишних гласных. Но в отличие от обычной устной огласовки согласных, хомония фиксируется прямо в книгах. Это явление характерно для беспоповской певческой традиции (беспоповство – направление в староверии, не приемлющее священников, т. е. у них только духовные наставники из мирян). Такое исполнение восходит к музыкальной редакции 80-х гг. XIV в. К этому времени в русском языке изменилось произношение твердых и мягких знаков, которые раньше звучали, а теперь перестали произноситься. В певческих книгах над этими буквами оставались крюки для пропевания, и, чтобы не искажать, не исправлять мелодию, беззвучные буквы заменили на «о» и «е»: вместо дъверь пелось деверь, вместо дънесь – денесе, вместо седохомъ – седохомо и т. д. (Этих окончаний «хомо» было особенно много – отсюда и название «хомония»). Такая ситуация сохранялась вплоть до реформы патриарха Никона, в ходе которой хомония была упразднена, а распевы исправлены в соответствии с изменениями текста. Поповцы (староверы, у которых есть священники) предпочли принять эти исправления ради ясности текста (хомония затрудняет понимание молитвы, по крайней мере, для непривычного слушателя). Исправленное пение стало называться наречным или истинноречным.

Поповцы приняли и еще одно нововведение никоновской реформы – начертание крюков с признáками – дополнительными штрихами в написании знамен. Признаки нужны для определения высоты звука и заменяли собой красные пометы, т. к. книгопечатание того времени не было приспособлено для двухцветного издания, а различать высоту звуков как-то было надо.

В древней Руси на клиросе пели только мужчины, и некоторые старообрядческие хоры до сих пор следуют этой традиции. Но в большинстве общин сейчас прибегают и к женскому пению, а во многих хорах женщины даже выступают в роли головщика. Головщик – это руководитель хора, который выбирает удобную для всех высоту звучания, темп, придает пению определенное выражение, начинает и ведет каждое песнопение. В поповских общинах он дирижирует с помощью указки, в чем отразилось западное влияние. Старообрядцы стараются следовать определенным правилам поведения на службе. Наиболее бросается в глаза манера одеваться: женщины – в сарафаны (или, по крайней мере, в длинные юбки и кофты с длинным рукавом), обязательно покрывают голову (в разных общинах по-разному), мужчины – в русские рубахи с поясом и часто в темный кафтан, все должны иметь лестовку (аналог которой – четки). Для простых прихожан эти правила не столь строги, а вот певчие должны не только правильно одеваться, но и вообще вести себя на службе строго.

Духовные стихи

Старообрядцы сохранили и донесли до наших дней и традицию исполнения духовных стихов. Этот жанр восходит к древнерусским «умиленным» и «покаянным» стихам XV–XVII вв., изначально являвшимся частью монашеского обихода. Находясь на стыке богослужебной и фольклорной музыки, духовные стихи активно переходят от староверов в репертуар других конфессий, прежде всего, новообрядной православной. Причем есть и обратные процессы. Так, у вятских беспоповцев популярны стихи «О языке» и «О XX веке» баптистского происхождения.

Как промежуточный жанр, духовный стих сохранился отчасти и в письменной традиции (с записью мелодии), и в полуустной (когда письменно зафиксирован только текст), и в исключительно устной.

Самая древняя разновидность духовного стиха – покаянная лирика – в музыкальном отношении очень близка к богослужебным песнопениям, а ритмически – к былинам. В XVII в. возникает новая разновидность – псальмы и вирши (влияние Украины и Белоруссии). В отличие от украинского прототипа, они излагались знаменной нотацией. Изначально на Украине псальмы могли распеваться на 2 – 3 голоса, но староверы, следуя древнерусской традиции, исполняли только один голос без инструментального сопровождения. В XIX в. возникают уже привычные для нас стихи силлабо-тонического сложения. Этот слой стихов наиболее распространен.

Духовные стихи порой выступают как эквивалент служебного пения. Староверы могут исполнять их в связи с определенными службами или событиями, требующими церковного освящения. Так, в Верхокамье беспоповцы пели стихи «Человек-от живет как трава растет» и «Как на вольном свету душа царствовала» непосредственно до или после отпевания, а «Восстанемте, братия» – утром перед службой. Часто духовные стихи поются во время крестных ходов (в новообрядной Церкви в этом случае исполняются тропари и кондаки и другие праздничные литургические песнопения, соответствующие событию). Зачастую староверы сообщают об исполнении того или иного стиха с какой-либо духовно-нравственной целью: отогнать искушение, настроиться на некий божественный лад. Некоторые поют любимый духовный стих каждый день по нескольку раз, словно молитву (в этом смысле популярен, например, «Сон Богородицы»).

С церковным певческим искусством стихи объединяет и общность темы. Они также обращаются к высшим силам, к человеческой душе, есть и исторические стихи, но у них имеется дидактическая нотка. Стоит подчеркнуть популяризаторскую роль стихов: умеющих читать по-церковнославянски мало, поэтому тексты Писания, житий и нравоучений нуждаются в переводе и комментариях, а духовные стихи с той же тематикой всем понятны и доходчивы. Сами по себе духовные стихи направлены на то, чтобы возвращать мысли человека, погрязшего в мирских, суетных делах, к божественному. В дни постов, когда светские песни запрещались, стихи заменяли их собой.

С другой стороны, эта замена говорит, что функционально духовные стихи родственны с народной песней, призванной, помимо прочего, удовлетворять эмоционально-творческие потребности человека. Есть родство и в музыкальном плане. Особенно роднит духовный стих с народной музыкой его ритмическая организация.

Музыка в повседневной жизни старообрядцев

Музыкальная культура старообрядцев включает в себя не только богослужебное пение и духовные стихи, но и вполне светские фольклорные жанры. В прошлом жизнь староверов в зависимости от их отношения к музыке делилась на три этапа: от рождения до 20 лет, от 20 до 65 лет и от 60 – 65 лет и старше. В ранний период бабушки приобщали девочек и девушек к служебному пению и духовным стихам, а от родителей усваивался широкий круг народных песен. На втором этапе преобладал светский жанр – народные песни: круговые и игровые, свадебные, семейно-бытовые, трудовые, протяжные и т. д. В пожилые годы женщины сосредотачивались на исполнении духовной музыки. Аналогичный путь проходили мужчины, правда, для них характерен еще отдельный пласт солдатских песен, осваиваемых на службе и на войне. Особую группу составляли специальные грамотные певчие, исполнявшие молитвенные песнопения на службах.

На протяжении XX в. происходят существенные перемены. Еще в пореформенные годы (с 1860-х гг.) в дореволюционной России активно развивались новые музыкальные жанры, связанные с городской культурой и жизнью заводских поселков, такие как частушка или мещанский романс. В советское время, с развитием радио и телевидения, повсюду зазвучала эстрадная музыка. В разной степени эти новшества повлияли и на староверов, в первую очередь – горожан, прочно вошли в жизнь молодежи.

Музыкальная жизнь крестьянства зависела от внутригодового календарного цикла: каждый праздник сопровождался своими обрядовыми песнями. Календарь сезонных занятий переплетался с церковным, существенную долю которого занимали посты. Череда постов и праздников организовывала частную жизнь верующих всех сословий: в постные дни нельзя было играть свадьбы и вообще как-то развлекаться. Посты сменялись сезонами свадеб и разнообразных гуляний с соответствующими песнями.

В связи с модернизацией общества, которая коснулась и староверия, в сфере светской музыки произошли значительные изменения. Новая музыка лишена обрядовой, функциональной нагрузки, свойственной фольклору, к тому же не приурочена ни к каким праздникам и народным обычаям. Музыку стало возможно слушать с помощью проигрывателей, тогда как фольклор в большей степени не слушался, а непосредственно исполнялся участниками обряда, события. Тиражирование песен лишило их местного, живого характера, когда песни ходили из области в область, в каждой исполняясь на свой лад. У старообрядцев эти перемены коснулись только светского пласта музыкальной культуры. Богослужебное пение и духовные стихи тоже претерпели определенные изменения, но их функциональная нагрузка, их особенный символический, сакральный смысл, локальный, живой характер не утратили своего значения. Таким образом, до сих пор три пласта, церковный, светский и промежуточный (духовные стихи), тесно переплетаясь, в то же время занимают каждый свое определенное место в жизни старообрядчества.

Музыкальная культура староверов очень богата и разнообразна и особенно ценна теми древнерусскими традициями, которые старообрядцы сохраняют до сих пор (что касается фольклора, то он в основном общий для всех русских, вне зависимости от конфессии). Со временем эти традиции менялись, многие элементы, к сожалению, безвозвратно ушли. Чтобы сберечь то, что еще живо, необходимо изучать и реконструировать музыкальные традиции старообрядчества.

Рекомендуемая литература

Воронцова Е. В. Духовные стихи и апокрифы // Материалы к истории старообрядчества Южной Вятки. М., 2012. С. 177 – 208.

Григорьев Е. А. Пособие по изучению церковного знаменного пения. Рига: Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. 148 с.

Казанцева М. Г., Коняхина Е. В. Музыкальная культура старообрядчества. Екатеринбург, 1999. 156 с.

А. А. Михеева

Создано / Изменено: 4 октября 2016 / 10 июня 2023