- Михеева А.А. «От Рождества до Крещенья нету запрещенья»: святочное ряженье в русской культуре

- Белобородов С.А. Старообрядцы Урала: мифы и реальность

- Михеева А.А., Печняк В.А., хор "Анести". Древнерусское пение на Урале

- Щербакова Н.С. Долив утрат бумажной массой на вакуумном клине

- Боровик Ю.В. Старообрядцы уральского города XVIII-XX вв.

- Белобородов С.А. История старообрдчества на Урале

- А.А. Михеева. Русский духовный стих: пять веков бесстрашия

- П.И. Мангилев, прот. 12 веков Библии в России: история изданий и переводов

- Пихоя Р.Г. Историк в потоке времени

- Н.В. Ануфриева. Грех и добродетель в изображениях христиан: предупреждения и наставления

- А.А. Михеева. Музыкальная культура старообрядчества

- И.В. Починская. Православное книгопечатание в восточнославянских землях XVI века

- И.В. Починская. Толковый Апокалипсис Новейшего времени

- Н.В. Ануфриева. Ф.И. Буслаев (13.04.1818–31.07.1897): к юбилею ученого

- А.А. Михеева. Как создавались рукописи? (На примере кириллической традиции)

Православное книгопечатание в восточнославянских землях XVI века

Книгопечатание является величайшим изобретением человечества, которое стоит в одном ряду с изобретением колеса, денег, письменности и т. п. Оно явилось поворотным пунктом в истории социума. Революционный характер введения книгопечатания заключается, прежде всего, в том, что оно многократно ускорило процесс обмена и сохранения информации, сыграло решающую роль в формировании современных средств коммуникации.

В России новый способ тиражирования книг появился спустя более 100 лет после его возникновения в Европе, в середине XVI в. в контексте серьезных реформ государственной системы управления.

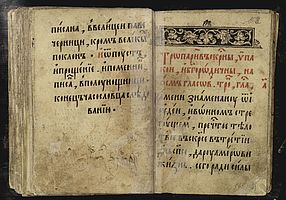

В ходе непродолжительного периода определения места книгопечатания в системе общественных институтов, оно стало государственной монополией и превратилось в одно из орудий политики, в средство ее реализации. Власть государства над печатным станом породила важнейшее своеобразие русской культуры – параллельное развитие печатной и рукописной книги, происходившее во взаимном влиянии. Жесткий контроль властей за издательским репертуаром заставлял русских книжников продолжать рукописную традицию, таким образом восполняя пробелы в круге чтения.

Начальный этап развития русского книгопечатания очень слабо документирован, поэтому его исследования полны гипотез. К числу важнейших источников изучения истории книгопечатания относятся послесловия ранних печатных книг.

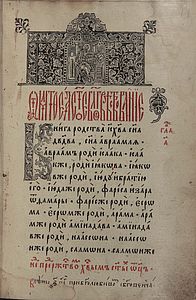

В послесловии к первому точно датированному русскому изданию, Апостолу 1564 г., указано «и тако повелением благочестиваго царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Русии и благословением преосвященнаго митрополита Макария начаша изыскивати мастерства печатных книг в лето 61 осьмыя тысящи (1552/1553)». Между тем, Апостол начали печатать через 10 лет после этого: «И первее начаша печатати сия святыя книги – Деяния апостольска, и послания соборная, и святаго апостола Павла послания в лето 7070 первое априля в 19 на память преподобнаго отца Иоана Палеврета, сиречь ветхия лавры» – сказано в послесловии к изданию. А что же происходило в течение 10 лет между этими событиями?

Еще в XIX в. исследователи задались вопросом: «Не было ли в Москве опытов книгопечатания прежде первопечатного Апостола 1564 г.?». Известный русский археограф А. Е. Викторов, первым поставивший этот вопрос, сам же на него ответил, установив, что семь изданий XVI в. (три евангелия – узкошрифтное, среднешрифтное и широкошрифтное, две псалтыри – среднешрифтная и широкошрифтная, Триодь постная и Триодь цветная), которые специалисты того времени считали южнославянскими, т.к они не имели выходных данных, на самом деле являются первыми московскими печатными книгами, выпущенными в свет до Апостола. Викторовым было установлено, что текст безвыходных Евангелий соответствует т. н. четвертой славянской редакции Нового Завета, бытовавшей преимущественно в Московской Руси. В их месяцесловы включены праздники русского происхождения – Покров Богородицы, памяти князей Владимира, Бориса и Глеба. Праздники южнославянского происхождения не упоминаются. Языковые нормы также обнаруживают великорусскую традицию.

О московском происхождении изданий свидетельствуют и современники. В предисловии к Евангелию, напечатанному в 70-х гг. XVI в. в типографии белорусского просветителя Василия Тяпинского есть ссылки на «московское недавно друкованное» Евангелие. После безвыходных изданий Евангелие не печаталось в Москве до 1606 г., значит, речь идет именно об анонимных изданиях.

Первые московские печатные книги во многом подражали рукописным. В большинстве изданий сохранялось т. н. перекрещивание строк, когда надстрочные и подстрочные части букв верхней и нижней строк пересекались, отсутствует выключка строк (выравнивание правой линии строк текста) и т. д.

Время сохранило нам имя первого мастера книжного печатного дела. Его звали Маруша Нефедьев. Он назван как исполнитель царского поручения в документе 1556 г., который был обнаружен в первой половине XIX в. Я. И. Бередниковым.

Вся остальная информация о деятельности первой московской типографии, получившей в литературе наименование анонимной, имеет гипотетический характер и реконструируется на основании косвенных данных или логических рассуждений.

Располагалась типография, вероятно, в Москве на Никольской улице, рядом с храмом во имя Николая Чудотворца, на этом месте позднее был построен Печатный двор. Прекратила ли типография свою деятельность в начале 1560-х гг. или была взята под жесткий контроль государя и стала выпускать книги от его имени, однозначного ответа на эти вопросы нет.

Есть основания полагать, что печатники Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец, указанные в послесловии к Апостолу 1564 г., осваивали книгоиздательское ремесло, участвуя в печатании анонимных изданий. После выхода в свет Апостола они напечатали в 1565 г. еще два издания Часовника. О московском периоде жизни мастеров практически ничего не известно. Об Иване Федорове в послесловии к Апостолу есть информация о том, что он служил дьяконом в церкви Николы Гостунского и на основании документов его литовского периода деятельности установлено, что в Москве у него была семья – жена и сын. Жена, вероятно, умерла еще до отъезда в Великое княжество литовское. О Петре Мстиславце вообще нет никаких сведений.

После выпуска второго издания Часовника, видимо, Иван Федоров и Петр Мстиславец больше в Москве ничего не печатали. В дальнейшем их имена встречаются только в книгах, выпущенных в землях Великого княжества Литовского. 8 июля 1568 г. в Заблудове (ныне территория восточной части Польши) началась работа над Евангелием учительным, в котором московские мастера названы в качестве печатников. Следовательно, между 29 октября 1565 г. (дата завершения работы над Часовником) и 8 июля 1568 г. печатники уехали из Москвы. Причины их отъезда в полной мере установить пока не удается.

В послесловии к львовскому Апостолу 1574 г. Иван Федоров писал, что в Москве нашлись люди, которые захотели «благое в зло превратити и божие дело вконец загубити», на первопечатников «зáвести ради многия ереси умышляти». О том, кто именно их преследовал, Иван Федоров открыто не говорит, отмечает лишь, что «не от самого того государя, но от многих начальник, и священноначальник, и от учитель» исходили обвинения. Причина этих нападок также объясняется неопределенно: «яко же обычаи есть злонравных и ненаучных и неискусных в разуме человек, ниже граматические хитрости навыкше, ниже духовного разума исполнены бывше, но туне и всуе слово зло пронесаша. Такова бо есть зависть и ненависть, сама себе наветующее не разумит, како ходит и о чем утверждается».

Кто же эти невежественные и завистливые начальники, священноначальники и учителя, которые, по словам мастера, создали невыносимую атмосферу для их с соратником пребывания в Москве? Несмотря на наличие множества гипотез, выдвинутых учеными, однозначного объяснения причин отъезда московских первопечатников нет. Их гонителями назывались целые социальные группы, например, такие как переписчики книг, якобы увидевшие в печатниках своих конкурентов (мтп. Евгений, Н. М. Карамзин), или «противники просвещения» иосифляне (Е. Л. Немировский), указывались и совершенно конкретные исторические деятели, например, мтп. Филипп и боярин И. П. Челядин (Б. В. Сапунов). Существовало даже мнение о том, что Иван Федоров и Петр Мстиславец были отправлены в Литву Иваном Грозным для поддержки борьбы православных с католической экспансией (Р. Г. Скрынников).

Ввиду лучшей сохранности западнорусских архивов по сравнению с российскими, до наших дней дошел ряд документов, позволяющих более четко обозначить дальнейшие этапы жизни Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

И так, покинув по неизвестным причинам Московское государство, Иван Федоров и Петр Мстиславец в конце 60-х гг. XVI в. прибыли в Великое княжество Литовское. В 1567 г. они появились в Вильно, где познакомились с гетманом литовским Григорием Александровичем Ходкевичем, который предложил им поселиться в своем имении в Заблудове. Ходкевич давно интересовался книгопечатанием. Известно, что в 1561 г. он посылал в Москву своего человека, Исайю Камянчанина, за списком Библии для издания. По мнению Я. Д. Исаевича, возможно, Иван Федоров и Петр Мстиславец еще до отъезда из Москвы договорились с гетманом о сотрудничестве. Посредником в этих переговорах мог быть брат гетмана Юрий, который с 30 июня по 22 июля 1566 г. был в Москве. В Заблудове Иван Федоров и Петр Мстиславец вместе напечатали Евангелие учительное (1569 г.), представляющее собой сборник поучений на время Великого Поста, Пятидесятницы и на двунадесятые и великие праздники. Оно составлено в XII в. патриархом Константинопольским Иоанном IX Агапитом. В дальнейшем именно этот вариант Евангелия учительного получил наиболее широкое распространение в печатной традиции как западнорусской, так и восточнорусской. В 1570 г. в Заблудове была напечатана Псалтырь с Часовником. Над этим изданием Иван Федоров работал уже один, так как Петр Мстиславец уехал в Вильно. Вскоре Г. А. Ходкевич охладел к книгопечатанию, видимо, в силу изменившейся политической ситуации, а вскоре и умер.

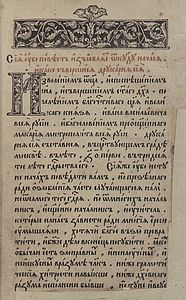

Иван Федоров уехал во Львов, где организовал свою типографию на средства, пожертвованные горожанами среднего достатка. Здесь он в 1574 г. переиздал Апостол, поместив в нем послесловие с рассказом о его книгоиздательской деятельности. Апостол отпечатан тем же шрифтом, что и московский, большая часть украшений также оттиснута с московских клише, но добавлены и некоторые новые. Там же, во Львове, в 1574 г. Иван Федоров напечатал Букварь. В настоящее время известно два экземпляра издания: один в библиотеке Гарвардского университета (США), второй в Лондоне, в Британской библиотеке.

В это время недалеко от Львова, в Остроге, в имении князя Константина Константиновича Острожского сложился кружок православных книжников, боровшихся за права своих единоверцев. В него входили бежавшие из Москвы старец Арсений, князь Андрей Курбский, посланцы патриарха Константинопольского Арсений и патриарха Александрийского Кирилл Лукарис, в дальнейшем сам ставший патриархом, местные борцы за права православных, такие как Герасим Смотрицкий, Василий Сурожский-Малюшицкий, Домиан Наливайко, сотрудничал с кружком Иван Вишенский и др.

Одним из важнейших результатов деятельности кружка стала подготовка и издание полного текста Библии на церковно-славянском языке. Члены кружка проделали большую работу по подготовке текста к печати: из Москвы был привезен список Геннадиевой Библии (перевод библейского текста, осуществленный в Новгороде в 1499 г. под руководством архиепископа Геннадия), привлечены библии на греческом и латинском языках. Параллельно проводились мероприятия по созданию типографии, отливке шрифтов, изготовлению орнаментики. Для печатания готовящегося текста был приглашен Иван Федоров.

Выпуску Библии предшествовало несколько небольших изданий: Азбука (1578 г.), содержание которой шире названия, она представляет собой пособие по изучению греческого языка, т. к. включает греческий алфавит и двуязычный греческо-славянский текст для чтения; Букварь (1578 г.), являющийся переизданием львовского Букваря с добавлением сочинения болгарского монаха Храбра о создании кириллического алфавита; Новый Завет с Псалтырью (1580 г.). В том же 1580 г. Иваном Федоровым был напечатан указатель к Новому Завету с Псалтырью («Книжка собрание вещей нужнейших»). Он оформлен как самостоятельное издание: имеет титульный лист, выходные данные, свою нумерацию листов. В 1581 г. в Острожской типографии была напечатана Хронология Андрея Рымши, известного украинского поэта XVI в. Она представляет собой двухстраничную листовку, содержащую своеобразный календарь, в котором даны латинские, еврейские и славянские названия месяцев, сопровождающиеся короткими двухстрочными стихами, повествующими о важнейших библейских событиях, происходивших в эти месяцы. В издании не указано имя печатника, но листовка напечатана типографскими материалами, употреблявшимися в следующем издании Ивана Федорова – Библии.

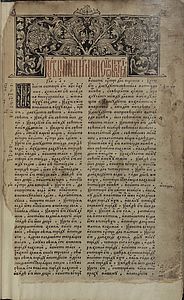

И, наконец, последним острожским изданием Ивана Федорова стала Библия 1581 г., вершина его издательского искусства. Она набрана шестью разнообразными шрифтами, в том числе двумя греческими. Библия богато орнаментирована: титульный лист оформлен гравированной рамкой, на его обороте помещен герб князя Острожского и печатный знак Ивана Федорова, в книге 81 заставка с 16 досок, 68 концовок с 19 досок, около 1500 инициалов, множество литых украшений, вязь. Библия была издана двумя заводами (тиражами).

В 1582 г. произошел разрыв Ивана Федорова и князя Острожского, после чего печатник снова уехал во Львов с надеждой организовать свою типографию. Часть его типографского оборудования осталась в Остроге. Ивану Федорову удалось вплотную подойти к осуществлению своего предприятия, он даже начал набор какой-то книги. Дело не было доведено до конца из-за смерти печатника в 1583 г.

Вернемся на несколько лет назад и проследим путь соратника Ивана Федорова Петра Мстиславца. Как уже было сказано, он из Заблудова уехал в Вильно. Там Петр был встречен радушно. В послесловиях своих книг печатник перечисляет покровителей, оказавших ему поддержку: скарбного старосту упитского Ивана Семеновича Зарецкого, бургомистра Вильно Зенова Семеновича Зарецкого, а также купцов Луку Ивановича и Кузьму Ивановича Мамоничей. Типография была устроена в доме братьев Мамоничей, к концу 1574 г. она была готова к работе.

Здесь были напечатаны Евангелие 1575 г., Псалтырь 1576 г., Часовник между 1574 и 1576 гг. (все дошедшие экземпляры без выходных данных, книга атрибутирована А. С. Зерновой). Однако вскоре отношения между Петром Мстиславцем и Мамоничами изменились. Видимо, вступление на королевский престол ярого католика Стефана Батория заставило осторожных Мамоничей прервать книгопечатание и расстаться с Петром Мстиславцем. Для урегулирования имущественных отношений со своими компаньонами и покровителями Петр обратился в суд, и ему было присуждено все оборудование типографии, Кузьме Мамоничу – изданные книги. Но Мамоничи не спешили выполнять решение суда, поэтому в 1577 г. состоялось повторное разбирательство, в результате которого было подтверждено прежнее решение, а на Кузьму Мамонича был наложен штраф за невыполнение решения суда. Далее о судьбе Петра Мстиславца ничего не известно.

Таким образом, начальный период становления русского книгопечатания связан с именами мастеров Ивана Федорова и Петра Мстиславца, о происхождении и судьбах которых информации крайне мало, что привело к появлению множества гипотез, которые с течением времени, к сожалению, стали восприниматься как факты. История раннего русского книгопечатания ждет своих исследователей.

А теперь обратимся к страницам первых восточнославянских изданий и послушаем фрагменты их послесловий, написанных печатниками.

Рекомендуемая литература

Викторов А. Е. Описание безвыходных печатных книг: [Неопубл. работа] // Федоровские чтения 1974. М., 1976. С. 78–95.

Зернова А. С. Первопечатник Петр Тимофеев Мстиславец // Книга: Исследования и материалы. М., 1964. Сб. 9. С. 77–111.

Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. Львів, 1983. 155 с.

Исаевич Я. Д. Послесловия московских изданий Ивана Федорова как литературные памятники // Федоровские чтения. 1983. М., 1987. С. 54–63.

Починская И. В., Мангилев П. И., Ануфриева Н. В. Рукописные и старопечатные книги кириллической традиции: изучение, описание, хранение. Учебное пособие. Екатеринбург, 2010. 582 с.

Починская И. В. Книгопечатание Московского государства второй половины XVI – начала XVII веков в отечественной историографии: Концепции, проблемы, гипотезы. Екатеринбург, 2012. 400 с.

Тихомиров М. Н. Начало книгопечатания в России // У истоков русского книгопечатания. М., 1959. С. 10–40; То же: М. Н. Тихомиров // Русская культура X–XVIII веков. М., 1968. С. 292–320. URL: sobornik.ru/article/uistokov/uistokov02.htm

И. В. Починская

Создано / Изменено: 4 октября 2016 / 19 декабря 2016